- 「何から始め、どの書類をいつまでに整えればいいの…?」

- 「一般監理と特定監理の違い、費用の線引きがあいまいで不安」

- 「入国後講習や巡回監査で、どんな記録と説明を求められるの?」

そんな疑問を感じていませんか?

本記事では、監理団体(団体監理型)の定義と法的根拠、企業単独型との違い、監査・指導/計画支援/講習・日本語・生活サポート/在留手続き伴走といった主な業務を整理。さらに、一般監理と特定監理の違い、選定時のチェックポイント、検討開始から入国後講習・巡回監査までの時系列ステップと必要書類を実務目線で解説します。

これから技能実習の受け入れを始める経営者・人事・現場責任者の方、そして運用を見直したい担当者の方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/

監理団体とは?技能実習制度の定義・法的根拠・許可基準

制度の目的と基本理念(技能移転/外国人技能実習制度の趣旨)

監理団体(本記事では以降「団体監理型」)は、外国人技能実習制度の目的=技能移転による国際協力を実現するために、受け入れ企業(実習実施者)が適正に業務を実施できるよう指導・監査・相談支援を行う非営利団体です。制度は就労や採用のための制度ではなく、雇用契約に基づく実習を通じた技能移転が主眼です。

したがって、労働関係法令の基準、生活環境の整備、講習と日本語学習の体制、在留資格の適正な手続き方法などを徹底して運用する必要があります。現場の状況に応じたサポートと、問題発生時の迅速な対応までが団体監理型の重要な業務です。

法律上の位置づけ(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律・関連告示)

団体監理型の許可・活動・外部監査は、正式には「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」と関連告示・運用要領に基づきます。要件は年ごとに見直される変更があり、最新の様式・通知の確認が欠かせません。とりわけ

- 許可区分(一般監理/特定監理)と有効期間

- 監査頻度・是正手続・記録管理の基準

- 入国後講習・安全衛生・生活面の留意点

- 在留資格の申請・更新に関する留意事項(所管機関が審査)

は、受け入れ企業にとっても重要な前提条件です。制度に関する公的資料を参考に、社内規程・運用マニュアルを随時アップデートしましょう。

団体監理型と企業単独型の違い(役割・業務・就労に関する留意点)

両者の違いは「誰が何を行うか」と「管理・手続きの負担範囲」です。

- 団体監理型

受け入れ企業と技能実習生は直接の雇用契約。団体は監査・指導・記録運用の助言・講習設計・生活サポート・在留手続き方法の案内などを担い、外部監査への備えも支援します(派遣ではありません)。 - 企業単独型

企業が制度運用を自社内で完結。専門性とリソースが必要で、提出書類の作成・記録の整備・是正対応を自社で回す体制が前提です。

いずれの枠組みでも、労働条件・就労時間・安全衛生・ハラスメント防止、講習の履行、在留資格の適正運用は欠かせません。

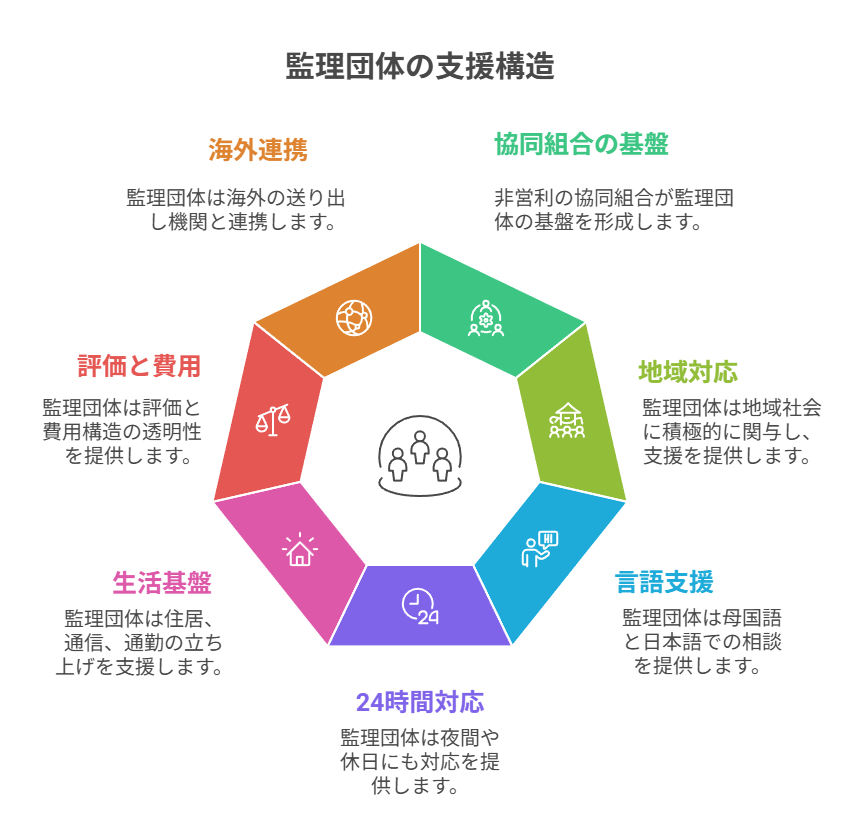

監理団体の母体と性格(協同組合等の非営利団体/公共性・地域との連携)

多くの団体監理型は協同組合などの非営利法人を母体としており、地域での駆け付け、母国語・日本語での相談対応、夜間・休日の対応、生活基盤(住居・通信・通勤)の立ち上げ支援など、受け入れ初期から運用期までを一貫してサポートします。また、一般監理/特定監理の区分、優良評価の有無、費用の内訳と「含む・含まない」の線引きは、選び方のポイントとして重視されます。

海外の送り出し機関との連携を含め、問い合わせ段階から要件・期間・作成すべき書式を明確にしておくと、後工程の手続きがスムーズです。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/

監理団体の主な業務と支援内容

監査・指導と外部監査への対応(定期監査・是正指導・記録管理)

団体監理型は、実習実施者の就労環境・労働条件・安全衛生を定期的に点検し、記録と手続きの不備を是正につなげます。監査結果は巡回メモや是正ログで可視化し、外部監査に備えて説明資料を整えます。相談体制を平時から運用することで、問題の早期発見と再発防止を図ります。

技能実習計画の作成支援と運用(評価試験計画、記録の実施・確認)

計画段階では、作業範囲・OJT配置・講習時間・評価(基礎級→随時3級→随時2級)を具体化し、提出書類の整合を確認します。運用段階では、達成度・期間管理・指導記録の整備状況をフォローし、必要に応じて計画の見直しを助言します。適正実施の軸は、計画・記録・評価の三点を切らさないことです。

講習・日本語教育・生活サポート(住居・生活環境・相談窓口)

- 入国後講習では、法令・安全衛生・生活オリエンテーションと日本語学習を体系化します

- 住居・通信・通勤など生活基盤の立ち上げを支援し、夜間を含む連絡体制を整備します

- 個別相談を受け付け、地域医療や行政窓口と連携します

在留資格手続きの伴走と関係機関連携(申請書類の作成支援・確認)

- 申請様式の確認、スケジュールの逆算、必要書類の不足防止を支援します

- 所管機関とのやりとりは実習実施者主体で進め、団体は方法・留意点の助言に徹します

- 記録・契約・勤怠など内部エビデンスを整理し、審査や監査での説明可能性を高めます

一般監理と特定監理の違いと確認ポイント

区分の概要と要件(登録基準・体制・許可)

一般監理は1〜3号の監理が可能で、長期の運用と評価まで視野に入れた体制整備が前提です。特定監理は1・2号に限定され、より短期レンジの業務に焦点が置かれます。いずれも許可の更新要件や外部監査への説明責任、記録・指導・相談の運用基準を満たすことが求められます。

受け入れ企業は、自社の作業内容・人数・期間・OJT体制を踏まえ、どちらの区分が現場に適切かを事前に確認しましょう。

支援の範囲と対応の違い(人数・期間・作業区分の取り扱い)

両区分とも監査・指導・相談・講習支援の中核は共通ですが、一般監理は3号まで扱うため、評価の到達管理、就労と生活の長期モニタリング、在留資格の節目に合わせた手続き・記録運用が相対的に厚くなります。特定監理は対象号が狭い分、初期の受け入れ設計や日本語・生活立ち上げのサポートを効率よく回す設計が鍵となります。

どちらの場合も、契約で役割分担と方法を明確にし、変更時の合意プロセスを定義しておくと運用が安定します。

選び方のポイント(体制・実績・地域対応・日本語・夜間対応・費用の明瞭性)

- 区分と体制

一般監理/特定監理の別、更新実績、優良評価の有無、外部監査の運用フロー、担当者数とバックアップ体制。

- 現場支援の質

日本語・母語での相談、夜間・休日の対応、地域駆け付けの可否、現地機関連携の実績。

- 費用と線引き

費用の内訳、含む/含まないの定義、追加が発生しうる活動(臨時通訳、急な手続き変更)の単価と条件。

- 書式と記録

技能実習計画の作成支援範囲、提出書類レビューの深度、勤怠・賃金・講習・評価の記録テンプレ有無。

注意点とよくある誤解(採用代行との違い・派遣ではないこと)

団体監理型は採用代行でも労働者派遣でもありません。実習実施者と技能実習生は直接雇用で、団体は適正実施の監査・指導・サポートを行う立場です。また、技能実習制度は技能移転を目的とする制度であり、労働力確保を目的とする運用は適切ではありません。ここを誤ると、基準不適合や在留資格手続での問題に繋がるおそれがあります。

受け入れ企業に求められる義務と責任

労働関係法令の遵守と就労環境(安全衛生・就業規則・ハラスメント防止)

就労環境の適正化は受け入れの前提です。就業規則・労働条件通知・賃金と勤怠の管理、安全衛生体制、ハラスメント防止措置を実効的に回すため、次を整えます。

- 賃金台帳・勤怠・時間外の根拠記録を常時整備し、基準に適合させる

- 危険作業の教育、保護具・設備点検、災害時の連絡経路を明文化する

- 相談窓口を周知し、報復防止・再発防止の手順を定める

- 監査や外部監査で求められるのは「運用実績の証拠」です。書面と現場の実態が一致するよう、日次・月次で記録と点検を行います。

監理委託契約と情報連携(契約範囲・記録・勤怠・賃金・評価試験進捗の共有)

団体監理型へ何を依頼し、何を社内で担うかを契約前に明確化します。

- 監査・指導、技能実習計画の作成支援、提出書類レビュー、入国後講習、日本語・生活支援の範囲と費用の線引き

- 勤怠・賃金・講習・評価(基礎級→随時3級→随時2級)の定期共有フォーマット

- 変更時の合意手順、緊急時の連絡順序、個人情報の取扱規程

合意事項は社内標準書式に落とし込み、担当者が交代しても運用が途切れないようにします。

生活面・日本語・講習の社内体制(OJT体制・生活支援の分担)

入国後講習と現場OJTをシームレスに接続します。配属先ではOJT指導員の割り当てと指導計画(目標・実施日・評価者)を設定し、記録を保管します。

住居・通信・通勤、医療機関や防災情報の周知、夜間・休日の連絡体制を部署横断で分担し、日本語学習の継続(会話練習・自学支援・節目評価)を組み込みます。

生活初期のつまずきを減らすことが、実習計画の達成と監査指摘の未然防止につながります。

トラブル予防・相談・通報ルート(初期対応とエスカレーション)

通報の入口はわかりやすく、一次対応→是正→再発防止までの流れを「誰が・いつ・何をするか」で定義します。相談受付簿、巡回メモ、是正ログを一元管理し、団体監理型・所管機関と共有できる状態に保ちます。重大事案は時間基準(例:当日/24時間以内)でエスカレーションし、当事者保護と記録の完全性を優先します。

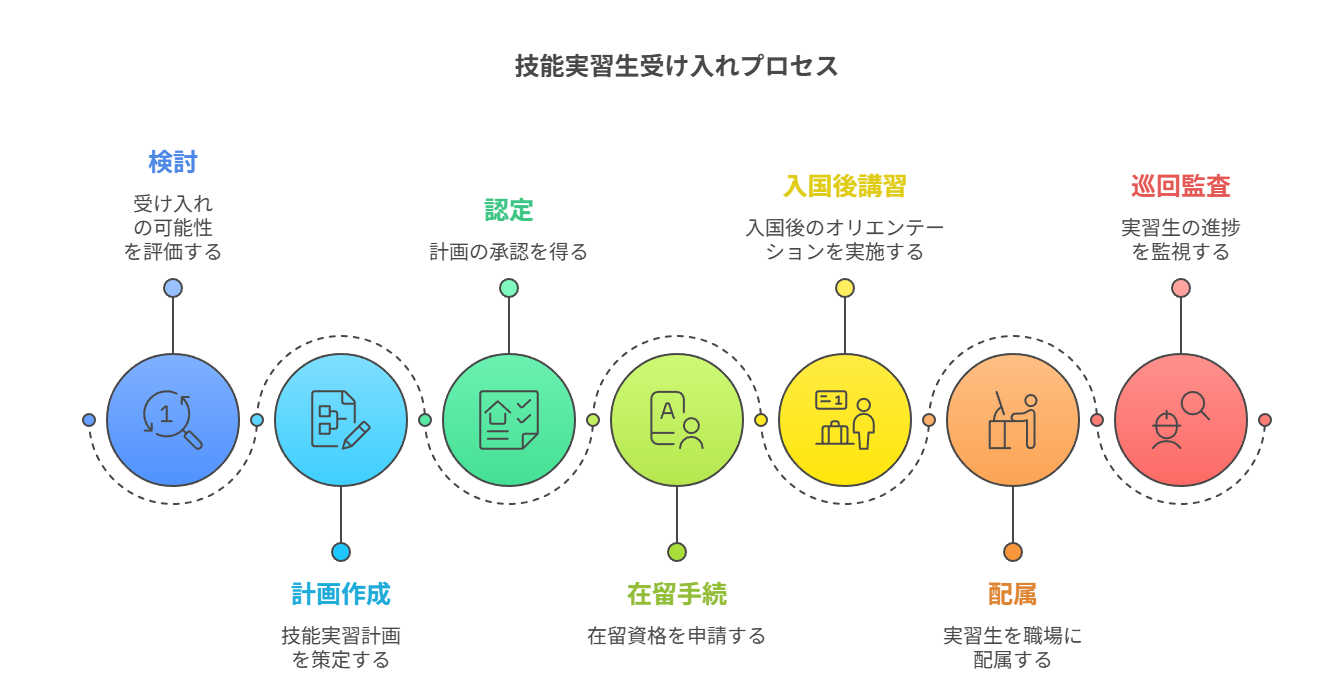

技能実習生受け入れの流れと必要書類の整理

受け入れの検討〜問い合わせ(要件整理・現地連携)

最初に「技能移転」を軸に、自社の作業範囲・人数・期間(1号→2号→3号の見通し)・OJT指導体制・生活支援の分担を棚卸しします。団体監理型へ初回相談し、制度適合性と必要書類の全体像、スケジュールを確認します。

海外の送り出し機関との連携方針(言語・面談方法・提出物)もここで方向付けします。根拠や様式は技能実習制度運用要領と別紙の提出書類一覧をベースに整えます。

参照▶ OTIT 外国人技能実習機構

—主な確認書類例—

事業概要、就業規則・賃金規程、雇用契約(案)・労働条件通知、指導体制図、受入計画メモ、住居候補の情報、通訳・安全衛生教育の体制 など。

参照 ▶ OTIT 外国人技能実習機構

技能実習計画の作成と認定(基準適合・記録運用)

実習計画では、対象職種・作業、OJT配置、講習時間、評価の節目(基礎級→随時3級→随時2級)、安全衛生・ハラスメント防止、生活支援の分担を具体化します。団体監理型は提出様式の整合や記録ルール(勤怠・賃金・指導記録・相談簿)の設計を伴走し、漏れを防ぎます。認定後は「計画・記録・評価」を切らさない運用が前提です(要領 第4章・別紙2-2を参照)。参照 ▶ OTIT 外国人技能実習機構

在留資格申請の手続きとタイムライン(審査・許可・入国)

技能実習計画の認定後、地方出入国在留管理局で在留手続き(査証・在留資格)を行います。工程例は、計画認定→在留申請→審査→許可→査証発給→入国→配属前講習です。1号から2号、2号から3号へ活動を変更する場合は速やかな申請が必要です。団体監理型は様式の確認や段取りの助言を行います(審査判断は所管機関)。参照 ▶ 出入国在留管理庁

—主な提出書類例—

技能実習計画認定通知の写し、受入企業の体制資料、雇用契約書、住居情報、スケジュール表、必要に応じ健康診断書等(所管の指示に従う)。参照 ▶ 出入国在留管理庁

入国後講習・配属・巡回監査(初期定着と是正サイクル)

入国直後は、法令・安全衛生・生活ルール・日本語を含む養成講習を実施し、住居・通信・通勤の立ち上げを並行します。配属後は、団体監理型の定期巡回・監査で、労働時間・賃金・勤怠・講習履行・記録管理の適合を点検し、指摘事項は期限・責任者・再点検まで一連で是正します。

外部監査に備え、エビデンス(賃金台帳、勤怠、指導簿、相談簿、是正ログ)を標準化し、説明可能性を維持します(要領 第8章・改正ポイント参照)。

参照▶ OTIT 外国人技能実習機構

まとめ

受け入れは

- 自社要件の棚卸しと初回相談

- 実習計画の作成と認定(記録設計までセット)

- 在留手続の実施

- 入国後講習と生活立ち上げ

- 配属後の巡回監査と是正

という一本の流れで考えると抜けが減ります。各段階の主担当・期限・必要書類を早期に「見える化」し、計画・記録・評価のサイクルを回すことが、適正実施と監査対応の要です。制度・様式は改正があるため、運用要領(最新版)と入管庁の案内を定期的に確認し、実務手順をアップデートしましょう。参照 ▶ otit.go.jp法務省

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/