技能実習生の受け入れを検討する企業からは、次のような疑問や不安が多く寄せられます。

- 企業側にどのような体制や資格が必要なのか分からない

- 実習生本人に求められる条件や日本語要件が知りたい

- 手続きや在留資格申請にどのくらいの期間がかかるのか不安

本記事では、企業・監理団体・実習生それぞれに必要な条件や要件を整理し、宿舎整備や責任者配置などの受け入れ準備から申請フロー、制度運用上の注意点まで解説します。正しい制度理解と体制づくりによって、安心して技能実習制度を導入できるポイントを把握できます。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/

技能実習生の受け入れに必要な企業側の条件

受け入れ方式と監理団体との契約

技能実習制度では、法制度上「企業単独型」と「団体監理型」の2つの類型があります。

ただし、実務的には大多数の企業が「団体監理型」で受け入れており、通常は監理団体と契約を締結する必要があります。監理団体は、技能実習の適正な実施を監査・指導する役割を持ち、企業が制度上の要件を満たしているかを確認します。

一方で「企業単独型」は、自社の海外子会社や取引先から直接実習生を受け入れる方式ですが、相応の体制や実績が必要なため、実際に利用する企業は限られています。

企業側に求められる実施体制

受け入れ企業には、技能実習を計画的・継続的に行える体制を整えることが求められます。

具体的には以下のような体制が必要です。

- 適切な職場配置と安全衛生管理

- 実習計画の進捗管理と記録

- 実習生への生活・職場サポート体制

これらを監理団体と連携しながら確立していくことが不可欠です。

技能実習責任者・生活指導員の配置要件

技能実習を受け入れる企業には、所定の講習を修了した「技能実習責任者」の配置が義務付けられています。この責任者は、技能実習計画の遂行、監理団体との連絡、帳簿管理などを担います。技能実習責任者講習は3年ごとの受講が必要です。

また、実習生の生活全般をサポートする「生活指導員」の設置も必要です。生活指導員は、日本での生活ルールの説明や、日常生活での困りごとの相談窓口となります。実習生が不安なく生活できる環境づくりに欠かせない役割です。

これらの役職は、制度上の必須要件であると同時に、実習生の定着とトラブル回避にも直結します。

受け入れ可能な人数と算定基準

受け入れ可能な技能実習生の人数は、企業の常勤職員数に応じた上限が設けられています。以下はその一例です。

- 常勤職員が30人以下の場合:実習生の受け入れは最大3人まで

- 31人〜40人の場合:最大4人まで

- 41人〜50人の場合:最大5人まで

このように、常勤職員の規模に比例して上限が定められており、「技能実習生の割合が過度に高くならないよう配慮」されています。これにより、受け入れ企業に適正な教育・管理能力があるかを制度上担保しています。

なお、特定業種や優良実習実施者に認定された場合は、受け入れ枠の拡大が認められることもあります。

宿舎・生活環境の整備と運用基準

技能実習生が安心して日本で生活できるようにするためには、宿舎の整備が必須です。主な基準には以下が含まれます。

- 1人あたりの居住スペースは4.5㎡以上

- 男女別の居室・入浴設備

- 通勤可能な距離に立地

- 契約書類や費用明細の明示

また、電気・水道・インターネットなどのインフラ整備も欠かせません。住環境の質は、実習生の定着率や満足度にも大きく影響します。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/

技能実習生側に必要な条件と受け入れまでの流れ

技能実習制度における応募条件と選抜基準

外国人が技能実習生として来日するには、母国での送出し機関を通じた選抜・教育プロセスを経る必要があります。主な応募条件は以下の通りです。

- 満18歳以上で、心身ともに健康であること

- 技能実習を通じて母国に技術を持ち帰る意志があること

- 一定程度の学歴・実務経験を有すること(職種により異なる)

- 渡日前講習(日本語、生活ルール、安全衛生など)を修了していること

このように、実習生は単に「働く」のではなく、「技能を学ぶために来日する」ことが制度の前提です。そのため、応募段階から適性と意欲が厳しくチェックされます。

日本語能力と事前講習の修了義務

技能実習生は、来日前に送出し国での「日本語講習(約160時間以上の過程)」を受講することが義務付けられています。この講習では、日常会話レベルの日本語、日本の生活習慣、交通ルール、安全衛生などを学びます。 例えば、来日前に受ける日本語講習が「約180時間」と設定されているとします。 1日の講習時間を6時間とすると「6時間×5日」で週30時間。

これを4週間続けると「30時間×4週」で120時間。さらに2週間追加で受講すると「30時間×2週」で60時間となり、合計180時間となります。 1日の講習時間を6時間とすると「6時間×5日」で週30時間。

つまり、週5日・1日6時間のスケジュールであれば、約1ヵ月半〜2ヵ月の期間で必要な講習を修了できることになります。

また、職種によっては「日本語能力試験(JLPT N4相当以上)」の取得が望ましいとされています。特に介護分野では、N3以上の取得が求められる場合もあります。

この講習の修了は、在留資格申請の要件の一つであり、渡日前教育の重要性は非常に高いといえます。

在留資格「技能実習」の申請手続きと期間

技能実習生は、来日する前に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を受ける必要があります。この申請は監理団体を通じて、地方出入国在留管理局に行われます。

※ 在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)とは、日本に入国する外国人が、日本で活動する際に必要な在留資格が、入国管理局によって事前に認められたことを証明する書類です。これは、ビザ申請や入国審査をスムーズにするために必要となります。

申請には以下のような書類とプロセスが含まれます。

- 技能実習計画書(受け入れ企業作成、外国人技能実習機構に提出)

- 技能実習責任者・指導員の情報

- 宿舎・労働条件の明細

- 実習生本人の履歴書・健康診断書・講習修了証明書など

審査期間はおおむね1.5〜2カ月程度とされており、来日までにはトータルで3〜4カ月以上の準備期間が必要です。

申請・計画作成・受け入れ後の企業側の実務フロー

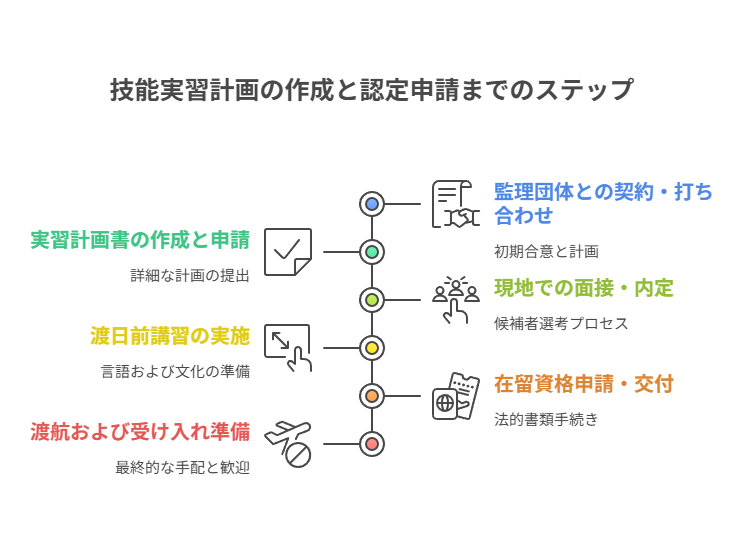

技能実習計画の作成と認定申請

技能実習制度の中核となるのが「技能実習計画」です。これは、受け入れる外国人技能実習生がどのような業務に、どのような段階で、どのように従事していくかを具体的に記した文書で、外国人技能実習機構(OTIT)への提出と認定が必要です。

※ OTITは監理団体の許可や実習計画の認定、監督指導、不正の是正、技能実習生からの

申告受付など、制度全体の品質管理を担う機関です。▶ 参照:外国人技能実習機構

計画には、以下の内容を含める必要があります。

- 監理団体との契約・打ち合わせ

- 実習計画書の作成と申請

- 現地での面接・内定

- 渡日前講習の実施

- 在留資格申請・交付

- 渡航および受け入れ準備

この計画は、制度上、技能実習生ごとに1件ずつ作成する必要があるため、実務には手間と専門知識が求められます。

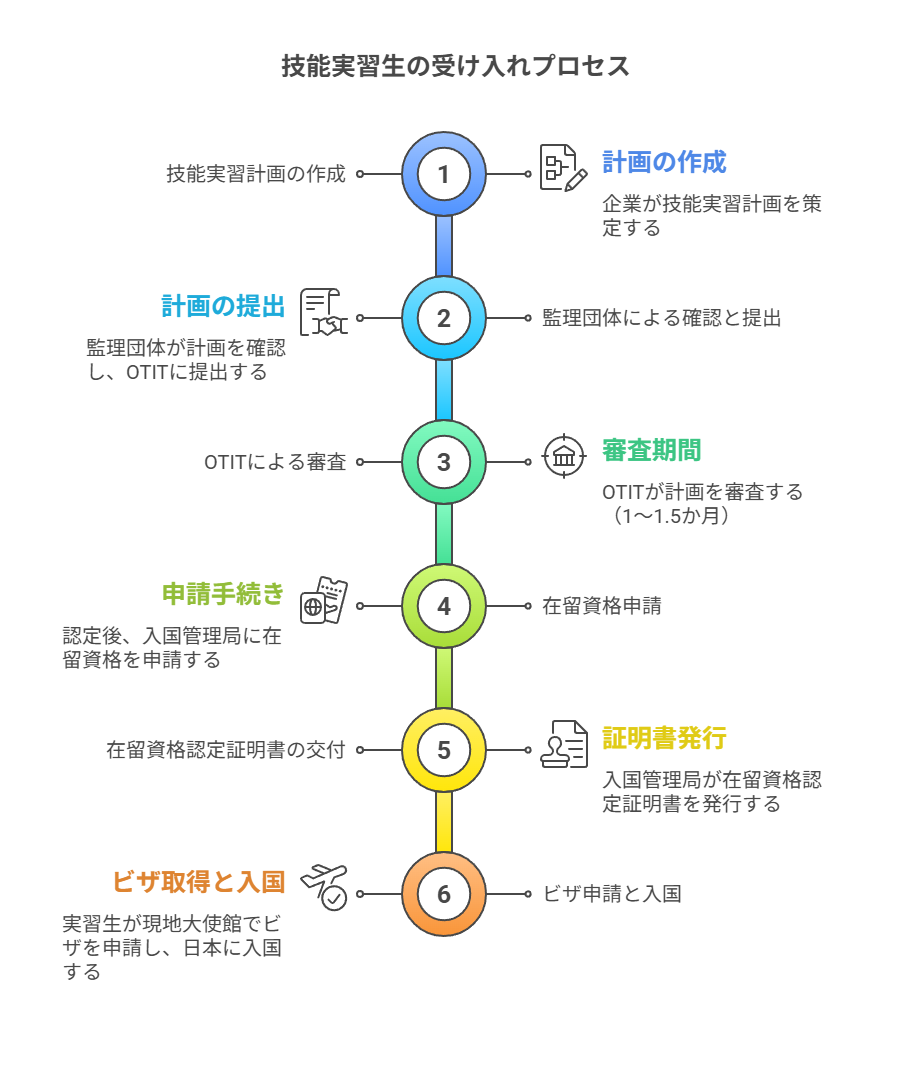

管轄機関・提出書類とスケジュールの流れ

技能実習計画は、団体監理型の場合、監理団体を通じてOTITに提出します。企業が独自に提出することはできません。主な関係機関と手続きの流れは以下の通りです。

※ OTITは監理団体の許可や実習計画の認定、監督指導、不正の是正、技能実習生からの

申告受付など、制度全体の品質管理を担う機関です。▶ 参照:外国人技能実習機構

- 技能実習計画の作成

- 監理団体による確認と提出

- OTITによる審査(1〜1.5か月)

- 認定後、入国管理局への在留資格申請

- 在留資格認定証明書の交付

- 現地大使館でビザ申請→入国

これらの工程を踏まえると、実習生の受け入れまでには全体で4〜6か月を要するケースもあります。

実習開始後の報告・管理義務と定期確認

技能実習生を受け入れた後、企業には一定の報告義務と管理責任が発生します。監理団体と連携しながら、以下のような対応が必要です。

- 定期的な実習状況の報告(毎月〜四半期)

- 実習記録(作業日誌など)の作成と保管

- OTIT・入管による巡回指導・監査への協力

- トラブル発生時の早期報告と是正措置

これらは、技能実習制度の信頼性を支える重要な要素です。不適切な運用は認定取り消しや今後の受け入れ停止につながるため、十分な注意が必要です。

実習生のフォローアップとトラブル時の対応

受け入れ企業には、技能指導だけでなく、生活面や精神的ケアも含めたサポート体制の構築が求められます。特に以下の点で継続的なフォローが重要です。

- 日本語や業務への適応支援(指導員の役割)

- 生活指導員による住居・健康・メンタル面のサポート

- コミュニケーション機会の創出(面談・相談窓口)

- パワハラや孤立、失踪リスクへの早期対応

仮にトラブルが発生した場合でも、監理団体が仲介し、制度内で解決できる体制が整っています。日頃のフォローアップが円滑な実習運営につながります。

制度活用にあたっての注意点とよくある誤解

技能実習制度の目的と「労働力確保」との違い

技能実習制度は、「開発途上地域等への技能移転を通じた国際協力」を目的としており、単なる労働力の確保を目的とした制度ではありません。これは、技能実習法(正式名称:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)にも明確に定められています。

そのため、企業側が「人手不足を補うために技能実習生を雇用する」といった意図で活用することは制度趣旨に反しており、運用上のリスクを伴います。実際には、技能の移転に資する職種・業務であり、段階的な技能習得が見込まれる体制が求められます。

不適切な実施例と指導対象となるケース

制度の運用においては、実習生が労働者のように扱われ、単純作業や長時間労働を強いられるようなケースが問題視されています。以下のような事例は、監理団体やOTITによる指導の対象となります。

- 実習計画に記載されていない業務への従事

- 技能の向上につながらない単純作業の反復

- 残業時間の過多、深夜労働の常態化

- 給与や残業代の未払い

- ハラスメントや隔離による人権侵害

これらは、制度の信頼性を損なう重大な違反行為であり、企業には「適正な技能実習の実施」が強く求められます。

実習生の権利保護に関する法的留意点

技能実習生は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法など、日本の労働関連法規の適用対象です。また、外国人技能実習機構(OTIT)や厚生労働省によって人権保護が徹底されており、実習生の待遇や生活環境に関する通報体制も整備されています。

※ OTITは監理団体の許可や実習計画の認定、監督指導、不正の是正、技能実習生からの

申告受付など、制度全体の品質管理を担う機関です。▶ 参照:外国人技能実習機構

企業は以下の点に配慮し、法的トラブルを未然に防ぐことが求められます。

- 実習に見合った賃金の支払い(地域別最低賃金以上)

- 社会保険・雇用保険の適用

- 十分な休息・休日の確保

- 健康診断や労災保険の加入

- 相談体制の整備(通訳・生活指導員の配置)

「外国人であることを理由に日本人と異なる扱いをすること」は原則として認められていません。

技能実習制度と特定技能制度の違い

技能実習制度と混同されやすいのが、2019年に創設された「特定技能制度」です。両者には以下のような明確な違いがあります。

|

比較項目 |

技能実習制度 |

特定技能制度 |

|

制度目的 |

国際協力(技能移転) |

即戦力確保(一定の人手不足対応) |

|

滞在年数 |

最長5年(1号〜3号) | |

|

試験要件 |

実習評価試験(基礎級・随時3級など) |

技能試験+日本語試験(JLPT/NAT等) |

|

在留資格 |

技能実習(在留資格) |

特定技能1号・2号(在留資格) |

|

対象職種 |

91職種168作業(移転が可能な技能) |

16分野限定(宿泊・介護・建設等) |

制度を適切に使い分けることが、外国人材の活用において不可欠です。

まとめ|技能実習生の受け入れ条件と制度理解は成功の第一歩

技能実習生を受け入れるためには、企業・実習生双方に適切な条件と準備が求められます。責任者の配置や宿舎の整備、技能実習計画の策定、そして法令に則った適正な運用が不可欠です。さらに、制度の目的や他の在留資格制度との違いを正しく理解することで、トラブルの回避や実習生との円滑な関係構築につながります。

受け入れを成功させるためには、「制度理解・体制構築・継続的なフォロー」の3点を丁寧に行うことが重要です。初めての導入で不安な企業様も、適切な支援を受けることでスムーズな運用が可能になります。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/