- 「受け入れ要件や手続きの全体像がつかめない…」

- 「技能検定試験や特定技能への移行条件が複雑で不安」

- 「法令遵守・安全衛生・生活支援まで、何を準備すべきか迷う」

そんな疑問はありませんか?

本記事では、自動車整備分野における技能実習制度の目的と位置づけ、実習生が従事できる作業範囲、実習実施者の体制要件や受け入れ人数の上限、団体監理型の活用、申請〜入国後講習〜配属までの流れを整理。さらに、技能検定試験(基礎級・随時3級・随時2級)と特定技能への移行条件、法令遵守や安全・生活面を含むリスク管理の勘所まで実務目線で解説します。

自動車整備業での受け入れを検討する経営者・人事担当者・現場責任者の方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。

要件や手続きは、全体設計を一緒に整えるだけで不安がぐっと軽くなります。体制の棚卸し・書類チェック・特定技能への移行見通しまで、専門家と段取りを確認しましょう。まずはお気軽にご相談ください。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/

自動車整備業における技能実習制度とは?

技能実習制度の目的と自動車整備分野の位置づけ

技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的とした国際協力の仕組みです。日本の高度な整備技術を外国人技能実習生が学び、自国に持ち帰ることで人材育成と産業発展を支援します。自動車整備は、**技能実習制度で認められた職種の1つ(自動車整備職種・自動車整備作業)**であり、国土交通省の所管分野に含まれています。対象はエンジン整備、ブレーキ点検、電装系点検など、国交省告示で定められた範囲に限定されます。最新の対象職種・作業については、OTIT(外国人技能実習機構)が公表する一覧をご確認ください。

参照: ▶ OTIT(外国人技能実習機構) 移行対象職種情報

外国人技能実習生が従事できる自動車整備の職種・作業範囲

技能実習生は、日常的な自動車整備業務の中で基礎的な作業を中心に従事します。例えば、定期点検、消耗部品の交換、エンジン調整といった工程が含まれます。危険性が高い作業や専門資格が必要な作業は制限されており、企業は実習計画に基づいて業務を限定しなければなりません。

技能実習生の在留資格区分(1号・2号)と期間の基本ルール

技能実習生は通常、1号からスタートします。1号は入国から1年以内の基礎的な技能習得を目的とし、2号は最長2年間(計3年)でより専門的な技能を身につけます。要件を満たした場合、3号(最長2年間)に移行することも可能ですが、その場合は監理団体が優良であることや帰国要件を満たすことが条件です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/

自動車整備業で技能実習生を受け入れる企業側の要件

実習実施者(企業)に必要な条件と体制整備

自動車整備業で技能実習生を受け入れるには、企業が「実習実施者」として要件を満たす必要があります。主な条件は以下の通りです。

- 労働基準法や最低賃金法など関連法令を遵守すること

- 適切な労働環境と安全衛生管理を整備すること

- 技能実習計画を策定し、外国人技能実習機構(OTIT)の認定を受けること

これらを満たさなければ、技能実習の受け入れは認められません。

指導員の資格・経験要件と教育体制

技能実習生には「技能を移転する」ための適切な指導が欠かせません。そのため、指導員は日本人従業員で3年以上の実務経験を有していることが求められます。指導員の人数や教育計画も申請の際にチェックされ、体制が不十分な場合は認定を受けられません。特に自動車整備分野では、安全性の高い作業を行うために、指導員による実技指導や知識教育の質が重視されます。

団体監理型の活用と監理団体の役割

多くの企業は単独で技能実習制度を運営するのではなく、団体監理型を利用します。監理団体は、受け入れ企業を監査し、技能実習が適切に行われるようにサポートする役割を担っています。団体監理型は、外国人技能実習機構に認可を受けた非営利法人(協同組合など)であることが一般的で、定期的な巡回指導や生活支援も行います。企業は監理団体と連携することで、申請手続きやトラブル対応の負担を大きく軽減できます。

受け入れ可能人数の上限と算定方法

技能実習生の受け入れ人数は、常勤職員の人数に応じて上限が設定されています。

目安として、

- 常勤職員が50人以下の企業 → 最大で3人程度まで

- それ以上の規模の企業 → 段階的に増加

ただし実際の算定基準は制度上細かく規定されており、OTITやJITCOが公開している審査基準や関連資料を確認する必要があります。参照 ▶ 厚生労働省

技能実習生の受け入れ手続きと必要書類

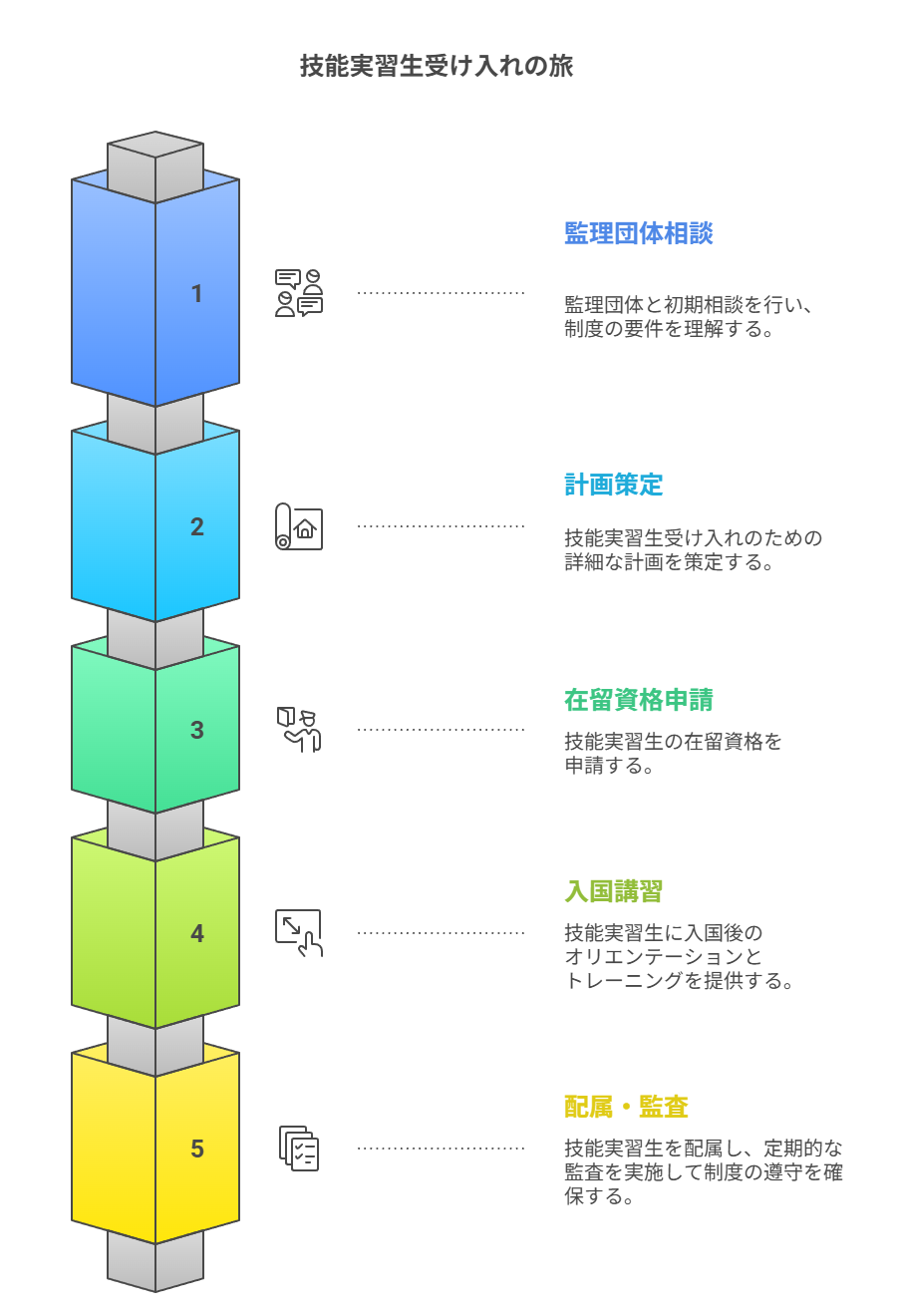

技能実習計画の申請と認定までの流れ

技能実習生を受け入れるためには、まず技能実習計画を策定し、外国人技能実習機構(OTIT)に認定申請を行います。

この計画には、

- 実習生が従事する自動車整備の作業内容

- 指導員の体制や教育方法

- 生活支援の内容

などを具体的に記載する必要があります。計画が認定されない限り在留資格の申請には進めないため、正確かつ詳細な記載が求められます。

在留資格の取得と入国管理のステップ

次に、在留資格「技能実習」の認定証明書を出入国在留管理庁に申請します。必要書類には、

- 技能実習計画の認定通知書

- 監理団体や実習実施者の法人関係書類

- 実習生本人の履歴書や健康診断書

などがあります。認定後は現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)が発給され、実習生の入国が可能になります。

入国後講習と生活支援体制の整備

技能実習生は入国直後に1か月程度の講習を受けます。講習内容は、日本語教育、生活ルール、安全衛生教育など多岐にわたり、日本で生活するうえで必要な知識を習得します。受け入れ企業は住居の確保や生活用品の準備、通信環境の整備など、日常生活をスムーズに始められる環境づくりを行う必要があります。

実習期間中の監査・巡回指導と企業の対応

技能実習生が配属された後も、監理団体による定期的な巡回指導や監査が行われます。企業は労働環境や教育状況について改善を求められる場合があり、その指導に応じる体制を整えておくことが重要です。適切に対応しなければ、認定の取り消しや次回以降の受け入れ制限につながる可能性もあります。

自動車整備分野の技能評価試験と特定技能への移行

外国人自動車整備技能実習評価試験(初級・専門級・上級)

自動車整備分野では、技能実習生の習熟度を確認するために「技能実習評価試験」が実施されます。段階は以下の通りです。

- 初級:1号技能実習修了時に受験。基礎的な知識や作業を確認

- 専門級:2号技能実習修了時に受験。一定水準の実務スキルを確認

- 上級:さらに高度な技能を評価し、特定技能への移行にもつながる

この試験体系は厚生労働省の基準に基づき実施され、日本人向けの技能検定とは区別されています。

合格後のキャリアパスと特定技能への移行条件

技能実習評価試験に合格した実習生は、特定技能1号へ移行できます。

条件は、

- 技能実習2号を修了していること

- 随時3級に合格していること

特定技能1号に移行すると、在留期間は通算で最長5年となり、自動車分解整備作業に従事できます。さらに、令和5年6月の閣議決定により、自動車整備分野は特定技能2号の対象にも追加されました。特定技能2号に移行できれば、在留期間の更新が可能となり、事実上長期にわたり自動車整備業務に従事することが可能です。

特定技能で認められる業務範囲と在留可能期間

特定技能1号・2号ともに対象となるのは「自動車分解整備作業」です。国土交通省が告示で定めており、点検整備、修理作業、分解整備などが含まれます。日本人の自動車整備士と同等の技能が求められるため、実務能力と資格取得を前提とした教育が必要です。

- 特定技能1号:最長5年(更新制ではなく通算5年まで)

- 特定技能2号:更新可能、在留期間の上限なし(家族帯同も可能)

自動車整備士資格との違いと関連性

日本の「自動車整備士資格」は国家資格であり、通常は日本人を対象としています。一方、技能実習評価試験や特定技能試験は外国人を対象とした制度であり、法的に資格そのものを取得できるわけではありません。ただし、特定技能に移行すれば、自動車整備士と同様の作業範囲に従事することが可能です。

技能実習生を受け入れる際の注意点とリスク管理

労働基準法・最低賃金・安全衛生の遵守

技能実習生の労働条件は、日本人と同等以上でなければなりません。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの法令を守り、長時間労働や不適切な環境での作業を避けることが重要です。特に自動車整備分野では危険を伴う作業があるため、安全教育や保護具の支給は欠かせません。法令違反があれば監理団体や行政からの指導、最悪の場合は受け入れ停止となるリスクがあります。

教育・指導不足によるリスクと対策

技能実習生は初めての環境で作業を行うため、教育や指導不足は事故やトラブル、作業品質の低下につながる可能性があります。

これを防ぐためには、

- 作業マニュアルを整備し、わかりやすい形で提示する

- 定期的な技能テストや確認面談を実施する

- 指導員が日常的にフォローし、進捗を確認する

こうした体制が整っていれば、技能移転という制度本来の目的を果たしつつ、企業側も安定した実習運営と安全管理を実現できます。

生活支援・コミュニケーション面の課題

異文化環境で生活する技能実習生にとって、生活支援は欠かせません。不十分な支援は離職やモチベーション低下の原因となります。

具体的には

- 住居の確保や生活必需品の準備

- 日本語学習の機会提供

- 定期的な面談や相談窓口の設置

これらを実施することで、安心して働ける環境を整えられます。コミュニケーション不足を補う努力は、職場全体の安定にもつながります。

定期監査や改善指導に備えた管理体制

団体監理型の監理団体は定期的に企業を訪問し、実習状況や労働環境を監査します。その際に問題点が指摘されれば、改善計画を提出し実行する義務があります。これを怠ると制度違反となり、認定の取り消しや次回以降の受け入れ制限に直結する可能性があります。企業は日頃から労務管理と安全管理を徹底し、監査への対応準備を整えておくことが重要です。

まとめ

自動車整備分野で技能実習生を受け入れる際には、制度の目的が「技能移転」であることを理解することが前提となります。企業には、適切な労働環境や教育体制の整備、法令遵守が求められます。さらに、技能評価試験や特定技能への移行条件を正しく把握しておくことで、実習生にとっても企業にとっても有益なキャリア形成が可能となります。

受け入れの成功には、監理団体との連携や生活支援体制の充実も欠かせません。法令遵守、教育、生活サポート、リスク管理の4つをバランス良く備えることが、トラブルを防ぎ制度を最大限活用する鍵となります。これから制度の導入を検討する企業は、専門家や監理団体へ早めに相談することを強く推奨します。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/