- 「配管職種で受け入れる条件や対象作業がいまいち分からない…?」

- 「1号→2号→3号の流れや、日本語・技能試験の支援はどう整えるべき?」

- 「安全衛生や書類・申請の段取り、抜け漏れが心配」

そんな不安を感じたことはありませんか?

本記事では、配管職種が技能実習制度に含まれる背景と目的、上下水道・空調・工業配管などの対象業務、受け入れ企業の要件、1号〜3号の年次ステップと技能検定評価試験、団体監理型を通じた申請〜入国後講習〜配属までの流れを実務目線で解説。安全衛生や日本語・生活支援、特定技能への移行可能性、運用上の注意点まで具体的に整理します。

建設業で配管実習生の受け入れを検討する経営者・人事担当者・現場責任者の方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/

技能実習制度における配管職種とは

配管職種が技能実習制度に含まれる背景と目的

技能実習制度は、開発途上国の人材に日本の技能を移転し、帰国後に活かすことを目的としています。配管は建設分野に含まれる職種の一つであり、上下水道や空調設備、工業配管など多様な作業が対象です。外国人技能実習生は、これらの作業を通じて日本の配管技術を学び、帰国後に自国で活用することが期待されています。

建設業における配管技能実習生の位置づけ

建設業における配管工事は、建築物や産業施設のライフラインを支える重要な工程です。そのため、配管職種での技能実習生受け入れは、建設分野において大きな役割を担います。受け入れ企業は、監理団体の指導の下で適切な実習計画を立て、段階的に技能を習得させる体制を整える必要があります。

配管工事で対象となる作業内容と範囲

配管職種で技能実習の対象となる作業は、以下のように整理されます。

- 上下水道配管の施工

- 空調設備や冷暖房設備に関する配管工事

- 工業施設や工場の配管工事

- 配管の組立、取り付け、検査作業

ただし注意が必要なのは、配管に関連するすべての作業が配管職種に含まれるわけではないという点です。例えば、冷凍空気調和機器施工、厨房設備施工、産業車両整備など他の職種に属する配管作業は、本職種の対象外となります。受け入れ企業は、制度上の境界を正確に確認したうえで実習計画を作成することが重要です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/

配管職種で技能実習生を受け入れる条件と基準

外国人技能実習生を受け入れるための企業要件

配管技能実習生を受け入れる企業は、制度上の基準を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。

- 技能実習指導員・生活指導員の配置

- 労働基準法や最低賃金法を遵守した雇用契約の締結

- 住居や生活支援、日本語教育などの環境整備

また、技能実習3号へ移行する場合には、実習実施者や監理団体が「優良要件(配点制の評価)」を満たしていることが前提となります。

受け入れ可能な年数と技能実習1号・2号・3号の流れ

技能実習は3段階に分かれ、最長5年間の在留が可能です。

- 技能実習1号(最長1年):基礎技能を習得

- 技能実習2号(最長2年):応用技能を実務で習得

- 技能実習3号(最長2年):優良要件を満たした企業等のみ受け入れ可

さらに、3号に移行する際は「開始前に一時帰国する」または「開始後1年以内に1か月以上帰国する」ことが条件とされています。必ず“再来日前に”帰国しなければならないというわけではありません。

日本語能力や技能試験の基準

配管技能実習生は、日本語で現場の指示を理解できることが求められます。加えて、技能検定評価試験(基礎級→随時3級→随時2級など)で段階的に技能を確認します。

なお、特定技能(建設分野)への移行については「随時3級合格」が必須要件ではありません。技能実習2号を良好に修了すれば、日本語試験(JFT-Basic/JLPT N4)や技能試験は免除される仕組みです。したがって、企業は制度の最新情報を確認し、誤解のない準備を進める必要があります。

配管職種で技能実習生を受け入れる方法と手続きの流れ

受け入れ前の準備と必要書類の確認

配管職種で外国人技能実習生を受け入れる際は、まず実習計画を策定し、受け入れ人数や作業範囲を明確にします。必要書類には以下のようなものがあります。

- 実習計画書

- 雇用契約書

- 団体監理型との契約資料

- 在留資格認定証明書交付申請書

これらは、受け入れの適正性を証明するために欠かせない書類です。

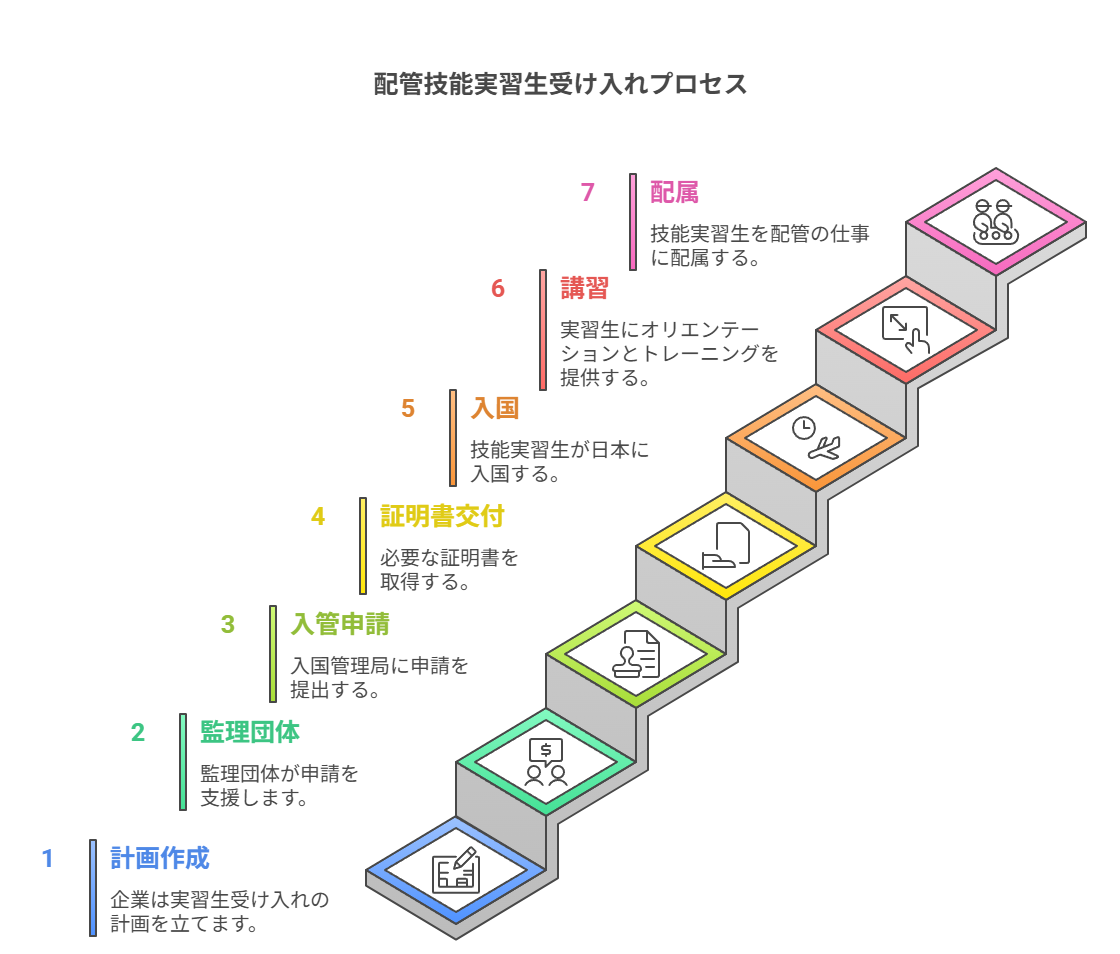

団体監理型を通じた申請方法と流れ

受け入れ企業は団体監理型を通じて、出入国在留管理庁や外国人技能実習機構(OTIT)に申請を行います。一般的な流れは次の通りです。

- 実習計画の作成

- 監理団体による確認・申請

- 出入国在留管理庁による審査

- 在留資格認定証明書の交付

- 技能実習生の入国手続き

入国から配属までのスケジュールと手順

技能実習生は入国後、約1か月間の講習を受けます。内容は日本語教育、労働基準法、安全衛生、生活ルールなど多岐にわたります。その後、配管工事現場に配属され、OJTを通じて技能を学びます。

なお、2024年に成立した制度改正により、技能実習制度は「育成就労」への移行が予定されています。今後の受け入れ手続きや制度設計には変更が見込まれるため、最新情報を確認しながら準備を進めることが重要です。

配管技能実習生の技能検定評価試験と学習サポート

技能検定評価試験の種類と所管

配管職種における技能評価試験は、技能実習生の習熟度を確認するために段階的に実施されます。基準を定めるのは厚生労働省であり、試験の実施は指定された評価機関が行います。外国人技能実習機構(OTIT)は試験機関一覧の公開や案内を担う立場にあり、基準そのものを定める機関ではありません。

基礎級・随時3級・随時2級の試験内容と合格条件

配管分野では、以下のステップで技能が確認されます。

- 基礎級:基本的な作業の理解を確認

- 随時3級:実務を応用できるかを評価

- 随時2級:熟練技能や安全施工の習熟度を確認

これらの試験合格は技能実習の進行に応じて求められます。ただし、建設分野の特定技能への移行では、随時3級の合格は必須要件ではなく、技能実習2号を良好に修了すれば日本語試験(JFT-Basic/JLPT N4)や技能試験は免除されます。

特定技能への移行とキャリア形成

2024年の制度改正により、建設分野の特定技能は【土木】【建築】【ライフライン・設備】の3区分に再編されました。配管はこのうち「ライフライン・設備」に属します。

技能実習2号を良好に修了すれば、配管技能実習生は特定技能へ移行可能であり、在留を最長5年まで延長できます。企業にとっては長期的な人材活用ができ、実習生にとってもキャリア形成の道が広がります。

配管職種で技能実習生を受け入れる際の注意点

労働条件と安全衛生管理で守るべき基準

配管工事は高所作業や重量物の取り扱いを伴うため、労働災害のリスクが高い分野です。受け入れ企業は労働基準法や労働安全衛生法を遵守し、就業規則や安全マニュアルを整備して、定期的に教育を行う必要があります。安全管理を徹底することは、技能実習生の安心につながるだけでなく、企業の信頼性を高めることにも直結します。

外国人技能実習生への文化理解と日本語教育支援

技能実習生は、日本語や文化の違いから職場や生活で不安を抱えやすい状況にあります。特に配管工事では現場での指示理解が重要となるため、日本語教育や生活支援の体制は不可欠です。文化的背景や習慣を踏まえた丁寧な説明を行うことで、誤解やトラブルの防止につながります。

相談窓口やサポート体制を活用したトラブル防止

労働条件や生活面でトラブルが発生した場合、企業単独での対応には限界があります。その際は、団体監理型や外国人技能実習機構(OTIT)の相談窓口を積極的に活用することが有効です。さらに、建設分野の特定技能で受け入れる場合には、許可業者であること、同等以上の報酬、CCUS登録、建設特定技能受入計画の認定といった追加要件もあります。これらを理解し、制度に沿った受け入れを行うことがトラブル回避の第一歩となります。

まとめ

配管職種における技能実習生の受け入れは、制度の正しい理解と条件の確認、支援体制の整備が不可欠です。対象作業の範囲は明確に定められており、他職種に属する配管作業は対象外である点に注意が必要です。また、技能実習3号への移行には「優良要件」の充足や一時帰国条件が関わるなど、細かな規定があります。さらに、建設分野の特定技能は【土木】【建築】【ライフライン・設備】の3区分に再編され、配管は「ライフライン・設備」に含まれます。制度改正により、今後は技能実習から「育成就労」への段階的移行も予定されているため、常に最新の制度情報を確認することが大切です。

オープンケア協同組合では、配管職種を含む建設分野の技能実習生・特定技能の受け入れを、制度適合性の確認から計画作成、生活支援までトータルでサポートしています。初めて制度を利用する企業様も安心してご相談ください。お問い合わせはこちら

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/