- 「鉄筋施工で受け入れるとき、作業範囲や資格の基準って…?」

- 「1号→2号→3号や、基礎級・随時3級など試験の流れが不安」

- 「建設業許可・安全衛生・日本語教育まで、社内体制は足りているかな」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

本記事では、鉄筋施工分野の技能実習制度の目的と法的根拠、団体監理型の仕組み、鉄筋加工・組立・結束などの具体的作業、必要資格(足場・玉掛け・CCUS)を整理。さらに、実習実施者の要件、入国後講習から配属までの流れ、評価試験(基礎級→随時3級→随時2級)と1〜3号の段階、特定技能への移行可能性、生活支援や安全教育のポイントまで実務目線で解説します。

鉄筋施工での受け入れを検討する建設企業の経営者・人事担当者・現場責任者の方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。

要件整理や実習計画づくりは、全体像が掴めると一気に進みます。まずは受け入れ人数・作業範囲・教育体制を一緒に見直しませんか。費用や記録様式まで丁寧にご案内しますので、お気軽にご相談ください。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/

鉄筋施工分野における技能実習制度について

制度の目的と法的根拠

鉄筋施工分野での技能実習は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づいて運用されています。この制度の目的は、単なる労働力確保ではなく、開発途上国への技能移転を通じた国際協力にあります。建設分野における鉄筋施工は、22職種33作業の中の1職種として位置づけられており、建築物やインフラ整備に欠かせない専門分野です。

技能実習制度は1993年に創設され、2017年には現行法に基づく制度へと改正されました。現在は監理団体が中心となり、実習実施者(企業)と連携して技能実習計画を作成し、法令を遵守した運用を行っています。

制度の基本を理解することで、受け入れ企業としての責任や準備すべき体制が明確になります。

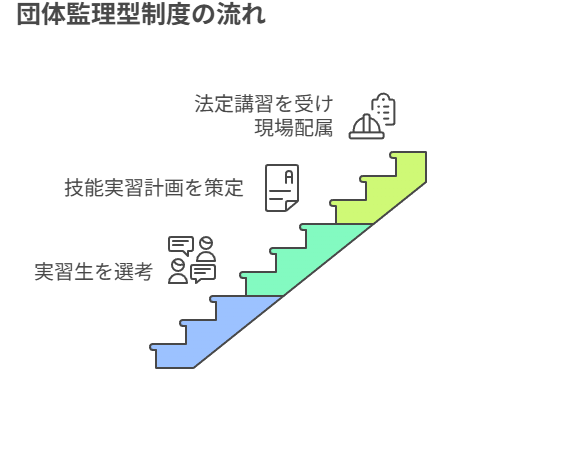

団体監理型による受け入れの仕組み

鉄筋施工職種における受け入れの多くは「団体監理型」によって行われます。団体監理型とは、監理団体(多くは協同組合など非営利法人を母体)が中心となり、実習実施者が技能実習計画を適正に運用できるよう支援・監査を行う制度です。 主な流れは次のとおりです。

- 監理団体が送出機関と連携して実習生を選考

- 実習実施者が技能実習計画を策定し、認定申請を行う

- 実習生が入国し、法定講習を受けた後に現場配属

このように、監理団体が制度運用の中心となることで、法令遵守や実習生の保護が確実に行われます。

管理団体について詳しく知りたい方はこちら ▶ 監理団体とは?技能実習制度における役割や業務、安心できる監理団体の選び方を解説

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/

鉄筋施工の主な作業内容と求められる技能

鉄筋加工・組立・結束の実務

鉄筋施工は、建築物や橋梁などの基礎構造を支える重要な作業です。主な工程は、鉄筋の加工・組立・結束で構成されます。まず、設計図に基づいて鉄筋を切断・曲げ加工し、指定の位置に配置します。その後、結束線を使って鉄筋を固定し、構造体としての強度を確保します。

作業現場では正確な寸法と安全確保が求められるため、日本語での指示理解と安全意識が非常に重要です。

鉄筋施工技能実習生は、これらの作業を通して日本の建設技術を体系的に学びます。正確な作業手順を習得し、母国帰国後に建設分野の発展に貢献することが期待されています。

関連資格と講習(足場・玉掛け・安全教育)

鉄筋施工を行う技能実習生には、安全に関する資格や講習の受講が必要です。代表的なものは以下のとおりです。

- 足場の組立て等作業従事者特別教育

- 玉掛け技能講習

- 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録

これらの資格や講習を受けることで、安全基準の理解や現場での危険防止力が向上します。特に建設キャリアアップシステムは、技能実習生の技能レベルを可視化し、評価の一助となる仕組みとして注目されています。

技能実習生の受け入れ条件と企業の要件

実習実施者(企業)の主な条件

鉄筋施工の技能実習を受け入れる企業には、いくつかの条件があります。まず、建設業許可を有していることが前提です。また、労働基準法や安全衛生法など関連法令の遵守体制が求められます。

さらに、実習計画を監理団体を通じて申請し、認定を受ける必要があります。日本語教育、安全指導、生活支援など、受け入れ後のサポート体制も重要な審査項目です。

このような体制を整えることで、技能実習生が安心して学べる環境を提供できます。

技能実習生の入国から実習開始までの流れ

技能実習生の入国から実習開始までには、以下のような段階があります。

- 現地での面接・選考

- 在留資格認定証明書の申請

- 入国後講習(法定31時間以上)

- 実習先への配属

監理団体はこれらの手続きを一貫してサポートします。また、定期的な監査や実習状況の確認を通じて、適正な運用が行われているかをチェックします。

受け入れ体制を整えたら、次に重要となるのが実習計画と評価試験の流れです。

技能実習計画と評価試験の流れ

技能実習1号・2号・3号の段階と期間

技能実習制度は、習熟度に応じて3段階に分かれています。

- 1号(入国1年目):基礎級試験を受け、基本作業を習得。

- 2号(2〜3年目):随時3級試験合格で移行可。

- 3号(4〜5年目):優良実習実施者のみ受け入れ可能で、帰国要件を満たす必要あり。

また、2号を修了し随時3級に合格した実習生は、「特定技能1号」への移行が可能です。鉄筋施工はこの移行対象職種に含まれています。

こうした段階的な仕組みにより、技能の定着と成長が促進されます。

評価試験の内容と実施方法

鉄筋施工職種の評価試験は、「基礎級 → 随時3級 → 随時2級」の流れで構成されています。試験は学科と実技の両方があり、安全手順、図面理解、結束技術などが評価対象です。

試験制度は厚生労働省が所管しており、技能実習生の習得度を客観的に判断する基準として活用されています。

教育・指導体制と現場でのサポート

日本語・安全・技能教育の実施

受け入れ企業には、技能実習生に対して日本語・安全・技能教育を行う義務があります。入国後講習(31時間以上)では、日本での生活ルールや労働安全に関する知識を学びます。

現場では、日本人技能者が指導員として付き、OJT(実地訓練)を通して鉄筋加工や結束技術を指導します。文化や言語の違いを理解し、コミュニケーションを重視した指導が求められます。

併せて読みたい ▶ 技能実習生の生活指導員とは?講習の内容・役割・配置義務までわかりやすく解説

生活支援とフォローアップ

技能実習生が安心して働けるようにするためには、以下のような生活支援が重要です。

- 住居や生活用品の整備:入居時に必要な家具・家電の準備を行い、清潔で安全な居住環境を確保します。

- 通信環境の整備:Wi-Fiなどの通信手段を整え、母国との連絡や日本語学習が円滑に行えるようにします。

- 生活オリエンテーションの実施:日本での生活マナーや公共ルール、緊急時の対応方法などを事前に説明します。

- 監理団体による定期訪問:労働環境や生活状況を定期的に確認し、改善が必要な場合は企業に助言します。

- 相談・トラブル対応の窓口設置:言語や文化の違いによるトラブルに早期対応できる体制を整えます。

これらの支援を継続的に行うことで、実習生が生活面でも安心し、結果として技能習得の質向上にもつながります。生活の安定が教育成果を高める鍵であることを意識しましょう。

鉄筋施工実習の意義と国際協力の視点

技能移転による国際的な人材育成

鉄筋施工分野の技能実習は、発展途上国への技能移転を通じた国際協力を目的としています。実習生は日本の現場で学んだ鉄筋加工や安全管理の技術を母国に持ち帰り、建設分野の人材育成に活かします。

特に、鉄筋施工は構造物の安全性を左右する基礎技術であり、その水準の高さは世界的にも評価されています。こうした実践的技能を学ぶ機会は、実習生のキャリア形成にも大きく寄与します。

また、母国の建設業界に日本の安全意識や施工管理の考え方が広まることで、国際的な技術交流の促進にもつながります。

日本企業にとっての意義と社会的効果

技能実習は、受け入れ企業にとっても多くの学びをもたらします。

- 異文化理解を深め、国際的な人材育成力を高める

- 教育・指導体制の見直しを通じて現場力の強化につながる

- 日本人技能者の技術継承意識が向上する

また、技能実習制度を適正に活用することで、地域社会における多文化共生の推進にも貢献できます。鉄筋施工のような専門性の高い分野では、国際的な協働と信頼関係の構築が長期的な企業価値を高める要素となります。

このように、技能実習は単なる制度運用に留まらず、「国際協力」「技術継承」「人づくり支援」という3つの意義を兼ね備えています。

まとめ|鉄筋施工分野の技能実習を適正に運用するために

鉄筋施工分野での技能実習を成功させるには、技能実習計画の作成、安全管理、教育体制の整備が重要です。制度に則った適正運用を行うことで、企業と実習生双方にとって有益な実習となります。

制度の詳細や受け入れ準備については、監理団体など専門機関へ相談することをおすすめします。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 全国1,000社・2,500名以上の受け入れ実績

- 実習生を支える、きめ細やかなサポート体制

- 91職種・167作業に対応可能!(2025年時点)

「外国人雇用について詳しく知りたい」「相談できる機関が知りたい」という方は、お気軽にご相談(無料)下さい。

\お客様相談センター(06-7669-9341)/