- 「グローバル人材って具体的にどんな人のこと?」

- 「英語力だけあれば十分なのかな…?」

- 「育成方法ってOJTと研修以外に何があるんだろう」

そんな疑問を抱いたことはありませんか?

本記事では、文部科学省の定義をもとにグローバル人材の要素を整理し、語学力・異文化理解・課題解決力など求められるスキルを解説します。さらに、OJT・研修・海外派遣など実践的な育成方法や、現場で直面しやすい課題とその解決策についてもわかりやすく紹介しています。

これからグローバル人材を育成したい企業担当者の方や、人材育成の方針を検討している方にこそ、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

グローバル人材とは?

文部科学省が定義する要素

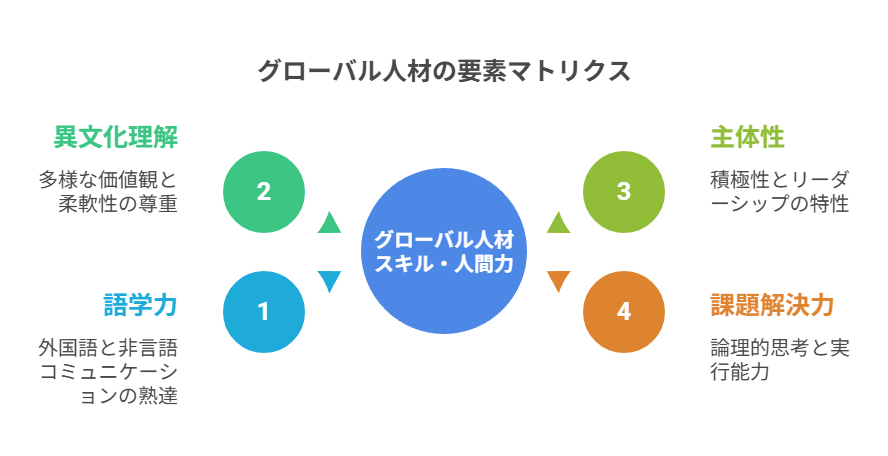

文部科学省は、グローバル人材を「国際社会で主体的に活躍できる人材」と定義しています。その要素は大きく3つに分けられます。

- 語学力とコミュニケーション能力

- 異文化理解と多様性尊重

- 主体性・協調性・課題解決力

経済産業省など他省庁の視点

経済産業省は「グローバル人材の育成」を、日本企業の国際競争力強化の観点から位置づけています。特に「海外市場を理解し、異文化環境でもリーダーシップを発揮できる力」を重視しています。

ビジネス現場で求められる特徴

実際の企業現場では、海外拠点の運営、外国人顧客対応、国際プロジェクトの推進など、多岐にわたる役割を担います。語学力はもちろん、現地文化や商習慣への理解がなければ成果につながりません。

他の類似用語との違い

- 国際人材:海外経験や国際的視野を持つ人

- 外国人材:国籍が外国である人

- グローバル人材:国籍を問わず、国際的な舞台で成果を出せる能力を持つ人

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

グローバル人材に求められる主なスキル

語学力とコミュニケーション能力

英語は国際共通語として重要ですが、進出先市場に応じた現地語を学ぶことで信頼関係が構築しやすくなります。また、非言語のジェスチャーや表情など、文化的背景に根差したコミュニケーションも不可欠です。

異文化理解と柔軟な適応力

異文化の違いを否定するのではなく、受け入れたうえで自らの行動を調整できる適応力が求められます。

問題解決力・論理的思考力

国際的なプロジェクトは複雑性が高いため、情報を整理して課題の本質を見抜き、論理的に解決策を導く力が必須です。

リーダーシップとマネジメントスキル

多国籍メンバーをまとめるには、相互理解を促進し、多様な意見をまとめて成果に結びつける能力が欠かせません。

グローバル人材が必要とされる理由

海外市場への進出

企業の成長戦略として、海外市場の開拓は不可欠です。現地事情に精通した人材がいることで、商談の成功率や事業展開のスピードが格段に上がります。

多様な顧客・パートナーとの関係構築

国籍や文化の異なる顧客・パートナーと信頼関係を築くことは、グローバルビジネス拡大の前提条件です。

競争力強化とイノベーション創出

多様な価値観を持つ人材が集まることで、新しいアイデアやサービスが生まれやすくなります。

日本の労働力不足と海外人材の必要性

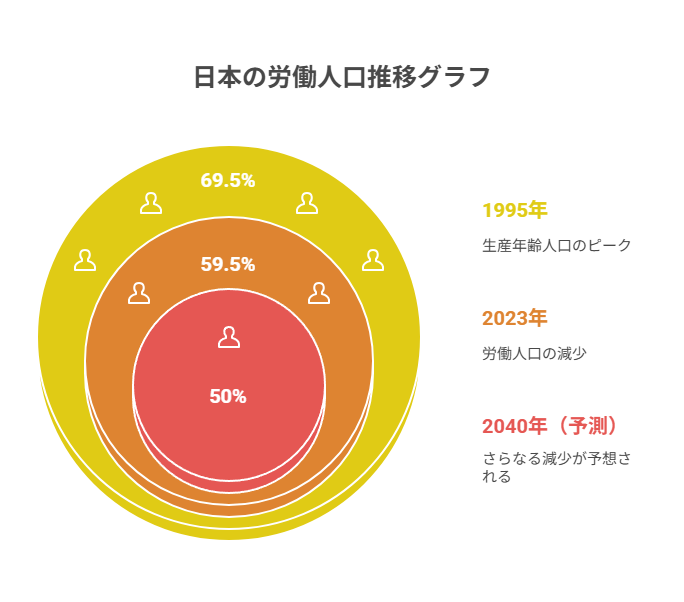

日本では少子高齢化が進み、労働力人口の確保が深刻な課題となっています。1995年に69.5%だった生産年齢人口(15〜64歳)は2023年には約59.5%にまで減少しており、今後もさらに縮小が続くと予測されています。そのため、海外人材の受け入れと既存人材のグローバル化育成の両面からの取り組みが求められています。

参考資料:国土交通省 第1節 本格化する少子高齢化・人口減少における課題

特定技能を活かしてグローバル人材を確保

制度の概要と対象分野

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するために2019年に創設された仕組みで、外食・宿泊・介護・建設・農業など計16分野で海外人材の受け入れが認められています。対象となるのは、日本語能力と実務スキルを持つ「即戦力」となる外国人材です。制度開始から数年で受け入れ人数は増加傾向にあり、現場で重要な役割を担う存在になっています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には「1号」と「2号」があります。1号では最長5年間の就労が可能です。さらに、建設や造船など一部分野では2号への移行が認められており、長期的に働きながら家族帯同や在留期間更新も可能となります。これにより、単なる短期労働力の補填にとどまらず、中堅層として企業に定着し、組織の中核を担う可能性を秘めています。

企業にとってのメリット

企業にとって特定技能人材の受け入れは、労働力不足を補うだけではありません。多国籍なスタッフと協働する過程で、既存社員が異文化マネジメントを学ぶ機会となり、組織全体の国際感覚を高める効果があります。これは、将来的なグローバル人材育成の大きな入り口といえるでしょう。

特定技能人材の成長とキャリア展望

特定技能人材自身も、現場での経験を通じて語学力・リーダーシップ・技術力を磨き、将来的には管理職や本社機能での活躍を視野に入れることができます。つまり、受け入れ企業が長期的な育成方針を設ければ、特定技能制度は単なる「人手確保策」ではなく、未来のグローバルリーダーを育てる仕組みへと進化させることが可能です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

グローバル人材の育成方法

OJT(On the Job Training)

海外拠点や国際プロジェクトへの参加を通じ、実務を通してスキルを身につける方法です。特に外国籍社員や特定技能人材とチームを組ませることで、既存社員も異文化マネジメントを学びやすくなります。

Off-JT(研修・講座)

社内外での語学研修や異文化理解研修は、基礎力を短期間で高める手段として有効です。特定技能外国人向けには、日本語教育や生活習慣の理解を組み合わせた研修を実施することで、早期の定着につながります。

海外派遣・留学制度

長期的に海外で生活・就業することで、語学力と文化理解を同時に深めることができます。逆に、特定技能外国人を受け入れた場合には、日本国内での勤務経験が彼らにとっての「異文化留学」となり、実務を通じたスキル向上を支援できます。

社内ローテーションと異文化交流イベント

部署異動や外国籍社員との交流イベントを通じ、多様な文化に触れる機会を増やすことが可能です。特定技能人材を積極的にローテーションに組み入れることで、日本のビジネス習慣や現場の幅広い業務を習得させ、将来的にはリーダー候補として育成することも視野に入ります。

特定技能外国人の育成方法

特定技能制度で受け入れた外国人材は、即戦力である一方で、言語や文化の壁に直面するケースも少なくありません。そのため企業は以下のような育成施策を取り入れることが効果的です。

- 日本語研修+専門用語トレーニングを組み合わせ、現場での意思疎通を円滑化する

- メンター制度を導入し、生活支援やキャリア相談も含めて伴走する

- キャリアパスを示し、特定技能2号や将来的な管理職へのステップアップを見据えた教育を行う

このように、既存社員と特定技能外国人の双方を対象にした育成方法を設計することで、組織全体のグローバル対応力を高めることができます。

グローバル人材育成の課題と解決策

語学力の定着

研修直後は語学力が向上しても、日常で使う機会がないとスキルが低下します。解決策として、日常業務に外国語を取り入れる仕組みを導入することが効果的です。

異文化適応の難しさ

文化的な違いによるストレスや摩擦は避けられません。事前研修や現地メンター制度を設け、安心して挑戦できる環境を整えることが必要です。

コスト負担と効率化策

海外派遣や研修には高コストがかかります。そのため、オンライン研修や社内講師を活用して効率的に実施する企業も増えています。

まとめ

本記事では、文部科学省の定義を踏まえ、グローバル人材の要素・必要スキル・必要とされる背景・育成方法・課題と解決策を紹介しました。

さらに、特定技能制度を活用した人材確保や、評価制度・キャリア設計といった実務面にも触れることで、単なる理論ではなく実践的なアプローチを提示しました。

グローバル人材は、日本企業にとって「人材確保」と「競争力強化」の両面で鍵を握ります。まずは自社の現状を正確に把握し、必要なスキルセットを明確にした上で、OJT・研修・制度設計を組み合わせた育成を実践していきましょう。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/