- 「特定技能でミャンマー人を採用したいけど、どんな流れで進めればいいの?」

- 「OWICや送り出し機関ってどう選べば安全なの?」

- 「費用や在留資格の申請手続きが複雑で不安…」

そんな悩みを感じたことはありませんか?

本記事では、特定技能制度を利用してミャンマー人を採用する際の流れや必要書類、OWICなど政府認定機関との連携方法、採用費用の目安や注意点までを詳しく解説します。

特に「初めてミャンマー人材の採用を検討している企業担当者」や「安全に外国人雇用を進めたい中小企業」の方におすすめの内容です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

特定技能制度とミャンマー人採用の基本情報

特定技能制度とは(在留資格の目的と仕組み)

特定技能制度は、2019年に日本の人手不足を補うために創設された在留資格制度です。特定技能1号では、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、中堅・中間層の即戦力として就労できます。制度の目的は、労働力の確保と外国人材の公正な受け入れを両立することにあります。

出入国在留管理庁が制度を運営し、雇用契約の締結・労働条件の明示・支援体制の整備が企業に義務付けられています。ミャンマー人もこの特定技能外国人として受け入れ可能です。

特定技能1号の16分野とミャンマー人が活躍できる業種

特定技能1号の対象分野は

「介護」「ビルクリーニング」「工業製品製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「自動車運送業」「鉄道」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「林業」「木材産業」

の16分野です。

ミャンマー人は特に外食業、宿泊業、建設、飲食料品製造業などで多く活躍しています。日本語学習への意欲が高く、業務マナーを身につけやすい点も評価されています。

ミャンマー人が注目される理由と特徴

ミャンマー人は温厚で協調性が高く、まじめに働く性格が特徴です。仏教徒が多く、集団生活への順応性も高いため、チームワークを重視する日本の職場文化に適しています。また、若年層人口が多いため、将来的に長期的な雇用が見込める人材として注目されています。

技能実習から特定技能への移行ルート

技能実習2号を良好に修了した人は、試験なしで特定技能1号へ移行できます。これにより、日本での勤務経験を生かしながら、より即戦力として働けるようになります。実習から特定技能へのスムーズな移行は企業側にとっても採用リスクの軽減につながります。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

ミャンマー人採用の現状と背景

ミャンマー人の就労状況と在留数の推移

ミャンマー人の在留資格を持つ外国人は年々増加しており、特に特定技能での就労者数は上昇傾向にあります。出入国在留管理庁のデータによると、2021年以降、建設・外食・宿泊などの分野でミャンマー人の受け入れが拡大しています。勤勉でまじめな姿勢が日本企業から高く評価されています。

クーデター以降の送り出し体制と政府認定機関(OWIC)

2021年の政変以降、ミャンマー政府は労働者保護のための送り出し管理を強化しました。政府公認の送り出し機関は、OWIC(Overseas Worker Information Center)を通じて認可を受けています。企業は必ずこの認定機関を通じて採用手続きを行うことが求められます。

文化・宗教(仏教)に配慮した雇用管理のポイント

ミャンマー人の多くは仏教徒であり、菜食や礼拝など文化的背景を理解することが円滑な職場運営につながります。例えば、昼休みの時間帯に仏教的な習慣を尊重したり、食事の内容に配慮したりすることで、定着率が高まります。

他国人材との比較(ベトナム・インドネシアなど)

ベトナムやインドネシア出身の特定技能外国人と比べ、ミャンマー人は落ち着いた性格で離職率が低い傾向があります。日本語能力も徐々に向上しており、特定技能の対象分野において安定した人材供給源となっています。

ミャンマー人を特定技能で採用する手続きの流れ

採用前の準備:求人票作成と要件確認

採用を始める前に、特定技能の対象職種と必要な資格要件を確認します。求人票には業務内容、就労場所、給与、支援体制などを明記する必要があります。

ミャンマー政府公認の送り出し機関の選定

送り出し機関は、ミャンマー労働省から正式に認定を受けたものを選ぶ必要があります。認定機関を通すことで、不正な仲介や費用のトラブルを防止できます。OWICに登録されている機関の利用が安全であり、出入国在留管理庁もこのルートを推奨しています。

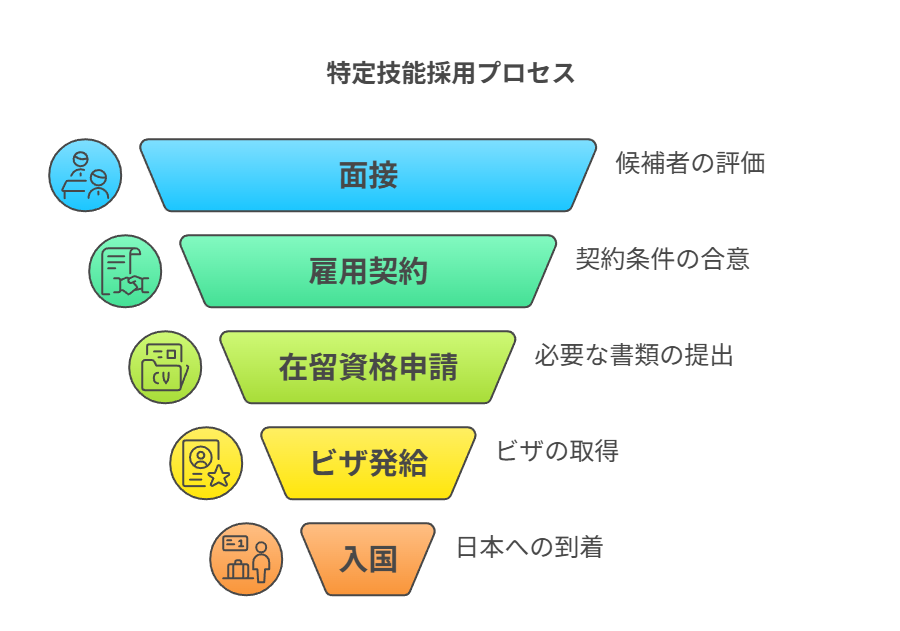

採用ステップ(申請〜入国までの手続き)

採用までの流れは次の通りです。

- 内定後、企業が雇用契約書を作成

- 在留資格認定証明書(COE)を法務省に申請

- COEが交付されたら、ミャンマー側でビザ申請

- 入国後、就労開始前に生活オリエンテーションを実施

在留資格認定証明書とビザ申請の注意点

書類不備や雇用条件の不一致があると申請が遅れるため、登録支援機関のサポートを受けながら進めるのが安心です。また、採用前に在留資格取得の条件(試験合格・日本語N4以上)を必ず確認しましょう。

採用時の注意点と法的義務

雇用契約の適正化と労働条件の明示義務

雇用契約は日本人と同等以上の待遇で締結する必要があります。給与、勤務時間、休日、福利厚生を明確に提示し、企業側の説明責任を果たすことが重要です。特定技能外国人は「労働者」として雇用されるため、労働基準法や最低賃金法の適用対象です。

登録支援機関による生活支援と教育体制

企業は登録支援機関を通じて、住居の確保や日本語教育、日常生活支援を行う義務があります。特に入国直後のオリエンテーションや生活相談体制の整備は、早期離職防止に効果的です。

不正ブローカー・違法仲介のリスク回避策

ミャンマー人の採用では、非公式の仲介業者によるトラブルが報告されています。正規の送り出し機関を通じることが、安全で信頼できる採用につながります。

在留資格更新時に注意すべきポイント

特定技能1号の在留期間は最大5年です。更新時には、雇用契約の継続や支援実績の確認が必要です。更新申請を忘れないよう、登録支援機関と連携してスケジュール管理を行いましょう。

特定技能外国人の採用にかかる費用とコスト管理

採用時に発生する主な費用項目

特定技能外国人の採用では、登録支援機関の支援料、在留資格申請費用、渡航費、生活立ち上げ費などがかかります。費用は職種や雇用地域によって異なりますが、事前に見積もりを確認することが大切です。

コストを抑えるための工夫と比較ポイント

複数の登録支援機関や送り出し機関を比較することで、サービスの質と費用のバランスを最適化できます。また、企業が自社で支援体制を一部担うことで、総コストを抑えることも可能です。

登録支援機関を利用するメリットと費用相談の流れ

登録支援機関を通じると、在留資格申請から生活支援まで一括して対応できるため、結果的にコストパフォーマンスが高くなります。費用は企業規模や支援範囲により異なるため、具体的な見積もりは個別相談をおすすめします。

ミャンマー人採用を成功させるポイント

日本語教育・生活支援の体制づくり

ミャンマー人の特定技能外国人が職場に定着するためには、日本語教育と生活支援が欠かせません。特に初期段階では「生活に関する日本語」や「職場での基本会話」を重点的にサポートすることが重要です。

企業は登録支援機関と連携し、定期的な日本語研修や生活相談窓口を設置することで、安心して働ける環境を整えることができます。また、生活面での困りごとを早期に解決することで離職防止にもつながります。

文化・宗教への理解と働きやすい環境整備

ミャンマー人は仏教徒が多く、礼拝や食文化に特徴があります。たとえば、昼休みに短時間の礼拝を行う、食堂でベジタリアンメニューを選べるようにするなどの配慮があると良いでしょう。

こうした文化的理解を職場全体で共有することで、ミャンマー人材が自分らしく働ける環境が整い、結果としてチーム全体の生産性向上にも寄与します。

在留資格更新と特定技能2号への移行を見据えた設計

特定技能1号は最長5年の在留期間があり、要件を満たせば特定技能2号へ移行することが可能です。特定技能2号に移行すると在留期限がなくなり、長期雇用が可能になります。

そのため、企業は中長期的な人材計画を立て、教育・評価制度を整備しておくことが重要です。ミャンマー人材がキャリアアップできる仕組みを用意することで、企業と外国人労働者の双方にとって持続的な成長が期待できます。

まとめ

特定技能でミャンマー人を採用する際には、制度の理解、正規ルートの活用、そして文化的な配慮が重要です。特定技能制度は、ミャンマー人のような勤勉な人材を中小企業が安定的に採用できる貴重な仕組みです。

採用を成功させるためには、信頼できる送り出し機関や登録支援機関を選び、法令を遵守しながら支援体制を整えることが不可欠です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/