- 「海外出身社員の受け入れ、どこから手をつければいい?」

- 「異文化理解や報連相のズレで現場がちぐはぐ…」

- 「研修をやっても効果が見えない。KPIはどう設計する?」

そんな不安はありませんか?

本記事では、研修の目的設定から評価指標(KPI)までの設計手順を体系的に解説。異文化理解・語学/ビジネスコミュニケーション・マネジメント研修の具体例、OJT×オンラインのハイブリッド運用、LMS活用による進捗管理、定量/定性の効果測定と改善サイクルまで実務に直結するポイントをまとめました。

特に、外国人社員の定着とパフォーマンス向上を両立したい人事・研修担当者、管理職の方に読んでほしい内容です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

グローバル人材の育成研修について

日本企業が直面する人材育成の現状と課題

近年、日本企業では海外からのグローバル人材が増加しています。しかし受け入れ体制の整備が追いつかず、教育やマネジメントに課題を抱える企業も少なくありません。特に、異文化理解や言語の壁によるコミュニケーション不足は、職場の摩擦やモチベーション低下につながりやすい傾向にあります。また、管理職が多様性を理解しきれず、適切な指導や評価を行えないケースもあります。こうした課題を解決するには、組織として体系的にグローバル人材を育成する仕組みが必要です。

グローバル人材育成研修の目的と意義

グローバル人材育成研修の目的は、単に語学力や専門知識を学ぶことではなく、異なる価値観を理解しながら協働できる人材を育てることにあります。海外出身の社員が日本の企業文化を理解し、日本人社員も異文化への柔軟な対応力を身につけることで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。さらに、国際的な視点をもった社員を育てることは、企業の海外展開やブランド価値向上にも直結します。

グローバル人材に求められるスキル・能力

グローバル人材には、以下のようなスキルが求められます。

- 異文化間での円滑なコミュニケーション能力

- 論理的思考と課題解決力

- 多国籍チームをまとめるリーダーシップ

- 自律的に学び続ける姿勢

これらの能力は、研修によって体系的に育成することが可能です。特に「異文化対応力」や「対話力」は、座学よりも実践的なワークショップやシミュレーションを通じて磨かれます。

研修設計を成功させるための基本視点

効果的な研修設計には、明確な目的と成果基準が不可欠です。研修の対象者(外国人社員・日本人社員)と目的(スキル育成・組織文化形成など)を具体的に設定することで、プログラム全体の方向性が定まります。また、企業の経営戦略や人材戦略と連動させることで、単発の教育ではなく、組織成長の一部として機能させることができます。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

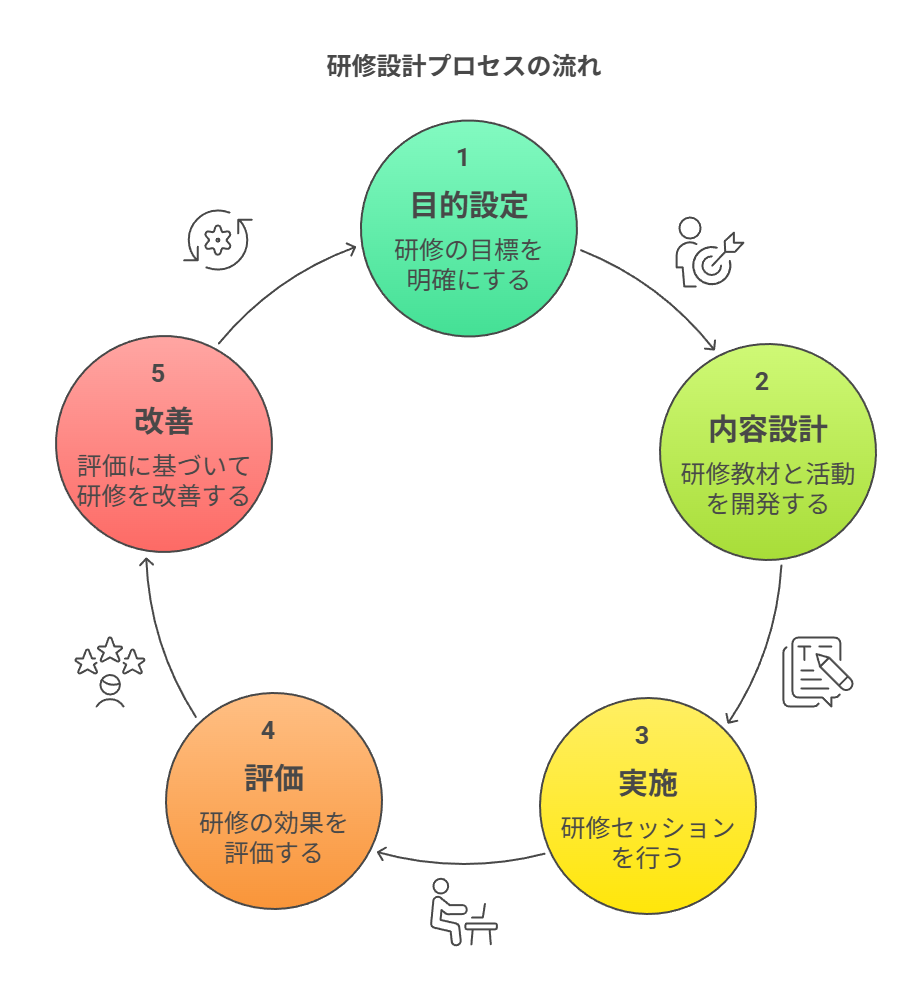

グローバル人材育成研修の設計ステップと実践プロセス

目的設定と研修対象者の明確化

研修設計の第一歩は、目的を明確に定義することです。目的が曖昧なままでは、内容も評価基準も不明確となり、効果が見えにくくなります。

対象者に応じて、研修の焦点を整理しましょう。

- 外国人社員向けの目的例

日本企業文化への適応、チーム内でのコミュニケーション強化、報連相(ほうれんそう)の理解など、実務に直結する内容が中心です。特に初来日社員には、日本特有の上下関係や報告文化の理解が定着の鍵となります。

- 日本人社員向けの目的例

異文化マネジメント力の向上や、多様性を尊重するリーダーシップの育成など、価値観の違いを受け入れ柔軟に対応する力が求められます。国籍や文化の異なるチームを率いるためには、公平な判断力や論理的思考も不可欠です。

さらに、職位(新入社員・中堅・管理職)ごとに重点を変えると効果的です。

例えば、新入社員には「チームで協働する姿勢」、中堅層には「課題発見力」、管理職には「異文化チームの統率と評価スキル」など、階層別・職務別に設計することで、一貫した成長ステップを描くことができます。

目的を具体化することは、すべての学びを現場で活かすための出発点です。

スキル習得目標と評価指標の設定

次に重要なのは、研修の成果を可視化するための評価指標(KPI)設定です。効果を“感覚”ではなく“数値”で把握することで、改善につなげやすくなります。

- 代表的なKPI例

・研修後3か月以内の業務改善提案件数

・異文化間での報連相回数の増加

・外国人社員の定着率や満足度

・上司・同僚からのフィードバックスコア

これらの数値は、企業が研修のROI(投資対効果)を明確に示すうえで非常に役立ちます。

ただし、数値化だけでは見えない“人の変化”も重視すべきです。アンケートや1on1面談、グループディスカッションなどで、受講者の意識変化やチーム内の空気の変化を丁寧に拾い上げましょう。

このように「定量評価+定性評価」を組み合わせることで、研修効果を立体的に把握でき、次の施策に活かしやすくなります。

学習内容と研修形式の設計

学習内容を設計する際は、目的と対象者、そして到達レベルを明確にし、柔軟に構成することが大切です。

グローバル人材育成研修では、知識理解よりも実践スキルの習得を重視します。

- 効果的な形式の例

・ワークショップやロールプレイなどの参加型学習

・異文化シミュレーションによる価値観理解の体験

・ディスカッションを通じた協働・相互理解の促進

たとえば、異文化理解をテーマにした場合、国ごとの文化差を体験するロールプレイを行い、「文化が違っても目的は共有できる」という気づきを促すことができます。

また、近年はハイブリッド型研修(対面+オンライン)の導入が進んでいます。オンラインでは海外拠点の社員も参加でき、講義やテストを効率的に実施可能です。一方、対面形式では実践演習やフィードバックを深められます。両者を組み合わせることで、柔軟で効果的な学習が可能になります。

さらに、LMS(学習管理システム)を活用すれば、受講者の進捗や理解度をリアルタイムで把握でき、動画教材や確認テストを通じて継続的な学びを支援できます。

講師・プログラム選定のポイント

講師の選定は、研修効果を大きく左右する重要な要素です。理論を理解しているだけでなく、実践経験を持つ専門家を起用することで、現場に活かせる学びを提供できます。

- 講師選定のチェックポイント

・異文化理解・グローバルマネジメント・組織開発に精通しているか

・海外勤務経験や国際プロジェクトの実績があるか

・社内文化への理解や具体的な成功・失敗事例を共有できるか

社内講師を活用する場合は、現場感覚に基づいた指導が可能な人材を選ぶと効果的です。

外部講師の場合は、グローバル企業でのマネジメント経験やトレーニング実績を重視し、受講者が共感しやすいリアルな知見を取り入れましょう。

また、プログラム構成も「講義中心」ではなく、ケーススタディ・実践演習・フィードバックセッションなど、受講者が主体的に学ぶ内容を中心に据えることが大切です。受講後に「自分の業務にどう応用できるか」を考えさせる設計が、知識を行動に変える第一歩になります。

グローバル人材の研修プログラム例

異文化理解とコミュニケーション研修

このプログラムでは、文化の違いを受け入れ、協働する姿勢を養うことを目的とします。

外国人社員にとっては、日本企業のマナーや意思決定プロセスを理解することが安心感と信頼につながります。

一方で、日本人社員も、異文化を背景に持つ同僚との関わり方を学ぶことが不可欠です。

- 主な学習内容

・文化的背景を踏まえたコミュニケーションの基本

・ケーススタディを使ったグループディスカッション

・ロールプレイによる文化差体験と相互理解

研修後には、チーム内の発言量が増えたり、協力的な関係が深まるなど、組織全体に前向きな変化が生まれます。

語学・ビジネスコミュニケーション研修

語学研修は単なる語彙習得にとどまらず、「ビジネス現場で通じる言葉の使い方」を学ぶことが目的です。

ビジネス日本語や英語を中心に、メール作成・会議発言・プレゼンテーションなど実務に直結するトレーニングを行います。

特に外国人社員には「報連相(報告・連絡・相談)」の重要性を理解してもらうことが大切です。

また、オンライン英会話やAI翻訳ツールを活用した実践練習を取り入れることで、学びの継続性を高められます。

文化的背景に配慮したトレーニングを加えることで、「伝える力」と「受け取る力」の両方をバランスよく伸ばすことができます。

マネジメント・リーダーシップ研修

多国籍チームを率いる管理職には、文化や言語の違いを超えて人をまとめる力が求められます。

この研修では、「多様性を活かすマネジメント」をテーマに、異文化下での意思決定・モチベーション管理・チーム運営を学びます。

- 研修で扱う主なテーマ

・ダイバーシティ推進の成功事例分析

・実際のチーム課題を基にしたケーススタディ

・個々の特性を理解するマネジメント演習

受講者は多様性を尊重し、部下の強みを引き出すリーダー像を形成していきます。

OJT・オンライン研修の併用効果

学びを現場に定着させるには、オンライン研修とOJT(職場実習)を組み合わせるのが効果的です。

オンラインで基礎を学び、OJTで実践・応用することで、スキルの定着率が格段に上がります。

- 組み合わせのポイント

・OJT指導者(メンター)が学習内容を業務でフォローする

・LMSを用いて進捗や課題を可視化し、個別アドバイスを実施

・「学ぶ→試す→振り返る→再学習」のサイクルを回す

この流れを組織に根付かせることで、学習が一過性で終わらず、企業文化としての「継続的学び」が形成されます。

研修の効果測定と改善サイクルの仕組みをつくる方法

研修効果を可視化する定量・定性評価

研修の成果は、数値化できる評価と、参加者の意識変化の両面で測定します。KPI(Key Performance Indicator)としては、離職率の低下・生産性向上・社内コミュニケーション改善率などが代表的です。定性評価として、アンケート・上司面談・360度評価を組み合わせるとより精度が高まります。

データ分析による改善・再設計の流れ

研修終了後は、収集したデータをもとに分析を行い、次期プログラムの改善に活用します。ラーニングアナリティクス(学習分析ツール)を活用すれば、受講者の学習傾向を把握し、内容や形式を最適化できます。改善サイクルを定期的に回すことが、継続的な研修効果を生み出します。

学習成果を現場に定着させる工夫

研修で学んだ内容を業務に生かすには、管理職やメンターによるサポート体制が重要です。上司が日常業務の中でフィードバックを行い、成果を共有することで、行動変容が促進されます。また、研修後に実践報告会を行うことで、学びの継続が習慣化します。

外国人社員が活躍する企業環境づくり

心理的安全性を高める職場風土

グローバル人材が力を発揮するには、「発言しても否定されない環境」が必要です。心理的安全性の高い職場では、社員が自発的に意見を共有し、創造的な発想が生まれます。管理職が率先して傾聴姿勢を示すことが、信頼形成の第一歩です。

生活・キャリア支援による定着促進

外国人社員が日本で長く活躍するためには、生活基盤の安定とキャリアの見通しが欠かせません。メンター制度や日本語支援、生活相談窓口の設置など、安心して働ける支援体制を整えることで、離職リスクを軽減できます。

管理職・人事部門の役割と意識転換

管理職や人事部門は、従来の「管理中心」から「支援中心」への意識転換が求められています。評価・教育・キャリア形成のすべてにおいて、多様な背景をもつ社員を公平に扱う仕組みを整えることが重要です。

まとめ|グローバル人材育成研修は企業成長の投資

グローバル人材育成研修は、単なる教育施策ではなく、企業の未来を左右する戦略投資です。異文化を理解し、共に成長できる職場を築くことで、社員一人ひとりが持つ力を最大限に引き出せます。研修設計・効果測定・環境づくりを一体で進めることが、持続的な企業成長の鍵となります。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/