- 「特定技能の運用、評価や処遇が不透明になっていないかな?」

- 「文化・言語の違いで指示が伝わらない…どう整えればいい?」

- 「キャリア支援まで含めて、定着と成長を両立させたい」

- 「支援機関との役割分担、これで正しい?」

そんな悩みはありませんか?

本記事では、グローバル人材マネジメントの基本から、異文化コミュニケーション設計、拠点横断の協働体制、公正な評価(What/How・360度・データ活用)、キャリアパスと育成(研修×OJT×メンター)、支援機関連携、特定技能を活かした長期的人材育成までを実践的に解説します。

特に、特定技能外国人の受け入れ・定着を進めたい人事・管理職・現場リーダーの方に、最後まで読んでいただきたい内容です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

グローバル人材のマネジメントが求められる背景

グローバル人材の定義と日本企業で求められる背景

グローバル人材とは、国籍や言語にとらわれず、多様な環境で柔軟に働き成果を出せる人材を指します。単に海外経験がある人だけでなく、異文化理解力・コミュニケーション能力・多様性を尊重する姿勢を持つ人が対象です。

近年、日本では少子高齢化が進み、国内の労働人口が減少しています。そのため、外国人材を積極的に採用し、多様なチームで事業を展開する企業が増えています。特に製造・建設・外食・宿泊などの分野では、グローバル人材なしでは事業が成り立たない状況もあります。こうした背景の中で、国籍を超えて公平に能力を活かすマネジメントが求められているのです。

多様化する働き方と国際競争の中での人材戦略の必要性

グローバル市場では、スキルの高い人材をどの国が確保できるかが競争力を左右します。リモートワークや海外採用の普及により、国境を越えた採用活動が一般化しつつあります。

日本企業が国際競争に対応するためには、「採用」だけでなく「育成」「評価」「定着」までを一貫した人事戦略として設計する必要があります。これがグローバル人材マネジメントの核心です。人材を単なる労働力ではなく、企業価値を共に創り出す「パートナー」として位置づける発想が重要です。

文化を越えたマネジメントの基本的な考え方

文化的背景の違いは、価値観・行動・意思決定スタイルに影響を与えます。日本的な「空気を読む」文化や上下関係の強さが、外国人社員には伝わりにくい場合があります。

文化を越えたマネジメントでは、相互理解と透明性が鍵となります。指示や評価の根拠を明確に示し、個人の考え方を尊重する対話型のマネジメントを重視することで、信頼関係を築けます。

特定技能外国人を含む外国人雇用との関係性

グローバル人材マネジメントの考え方は、特定技能外国人の雇用にもそのまま応用可能です。特定技能制度では、即戦力として外国人を雇用する企業が増えていますが、文化理解・キャリア支援が不十分だと離職リスクが高まります。

公正な評価制度や成長機会の提供を通じて、「働き続けたい」と思える職場文化を作ることが、長期的な人材確保につながります。

次では、異文化理解とコミュニケーションの重要性について詳しく解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

異文化理解とコミュニケーションが組織の成果を左右する

異なる文化背景を持つメンバーの価値観と行動の違い

文化の違いは、チームワークや意思疎通の前提を大きく左右します。たとえば、東南アジア出身の社員は「調和」や「家族的なつながり」を重視しがちで、関係性の維持を最優先に行動します。一方で欧米出身の社員は「個人の成果」や「合理的な判断」を重視し、率直で明確な意見交換を好む傾向があります。

同じ指示でも受け取り方が変わります。日本人上司の曖昧な表現は、ある人には「裁量の委任」に聞こえ、別の人には「自分で判断してはいけない合図」に映ることがあります。違いを否定せず前提として扱う設計こそが、グローバルチームの土台です。

文化的誤解を防ぐための職場コミュニケーション設計

誤解を減らす鍵は、情報を見える形で共有し、全員の理解をそろえることです。まずは日々のやり取りを可視化し、確認のプロセスを標準化します。

- 会議資料や日報は、必要に応じて英語や母語、図表で補足する

- ルールやマニュアルは多言語で整備し、曖昧表現を避ける

- 「理解した?」ではなく「どう理解した?」と尋ね、認識を照合する

これらは単なる効率化にとどまらず、心理的安全性の向上につながります。意見を述べても否定されないという安心感が、イノベーションや改善提案を生み出します。

海外拠点・国内外国人社員との協働体制づくり

国内と海外が同じゴールを見られるかが協働の成否を分けます。責任の所在や報告ルールが曖昧だと、摩擦や遅延が生じやすくなります。

- 事業目標と評価指標を明文化し、拠点共通のダッシュボードで進捗を共有する

- 定例のオンラインミーティングで、数値だけでなく背景事情や文化的制約も対話する

- 交流プログラムや短期出張を計画し、相互理解と仲間意識を醸成する

物理的距離は埋められます。共通言語と共通指標を持てたとき、拠点横断の一体感が生まれ、成果の再現性も高まります。次章では、組織の公平性を支える人事評価の設計を解説します。

国籍を超えた公正な人事評価制度の構築

評価基準を明確にするためのフレームワーク

公正さは“共通のものさし”から始まります。成果、行動、協働、改善意識、倫理といった複数観点を明示し、どの行動が評価されるのかを具体例で示します。職種や国籍ごとに軸を変えるのではなく、全社員に共通の基準を適用することで、透明性と信頼感が高まります。結果だけでなく、プロセスとチーム貢献も評価する文化へ転換しましょう。

成果とプロセスを両立させる多次元評価の仕組み

短期の数値だけに偏ると、学習や協働が損なわれます。多次元評価で行動品質とチーム貢献を可視化し、個人主義的な対立を防ぎます。

- 成果(What)とプロセス(How)を並列で評価する設計にする

- 360度評価やピアレビューで、多面的に強み・改善点を抽出する

- 評価者教育を行い、無意識バイアスを減らす

制度は目的ではなく手段です。納得感のある評価は、外国人社員にも努力の方向性を示し、モチベーションを安定させます。

外国人社員へのフィードバックとキャリア面談のポイント

暗黙の了解や婉曲表現は誤解の温床になりがちです。フィードバックは「結論→理由→改善提案」の順で、行動レベルの具体性を担保します。たとえば「提出遅延の再発防止策を一緒に設計する」といった協働的な姿勢が、信頼を高めます。キャリア面談では、将来像や生活背景を聞き取り、会社の方向性と接続します。仕事と生活の両面で支えることが、定着の核になります。

公平性を担保するための人事データ活用と課題

データは偏りの可視化に有効ですが、万能ではありません。可視化すべきは昇進機会の分布や評価傾向、研修受講機会の差などです。

- スキル・成果・評価コメントを時系列で蓄積し、意思決定を検証可能にする

- 昇進・給与の差異をダッシュボードで確認し、不均衡を是正する

- 数字で測れない文化貢献や信頼関係は、評価面談記録やナラティブで補完する

データと人の判断を併用する運用こそが、公正さと納得感を両立させます。次章では、この評価制度を支えるキャリアパスと育成体制の整え方に進みます。

キャリアパスと育成体制を整える戦略

グローバル人材が求めるキャリアパスの特徴

外国人社員は、将来のビジョンが明確であるほど定着率が高まります。

「何年後にどのポジションに進めるか」「スキルをどう伸ばせるか」を提示することで、安心して働ける環境が生まれます。

スキル開発と継続的な教育制度の重要性

グローバル人材には、日本語・専門技術・リーダーシップの3要素を組み合わせた育成が必要です。研修のほか、Eラーニングや資格取得支援も効果的です。

継続的な教育は企業文化への理解を促し、離職防止にもつながります。

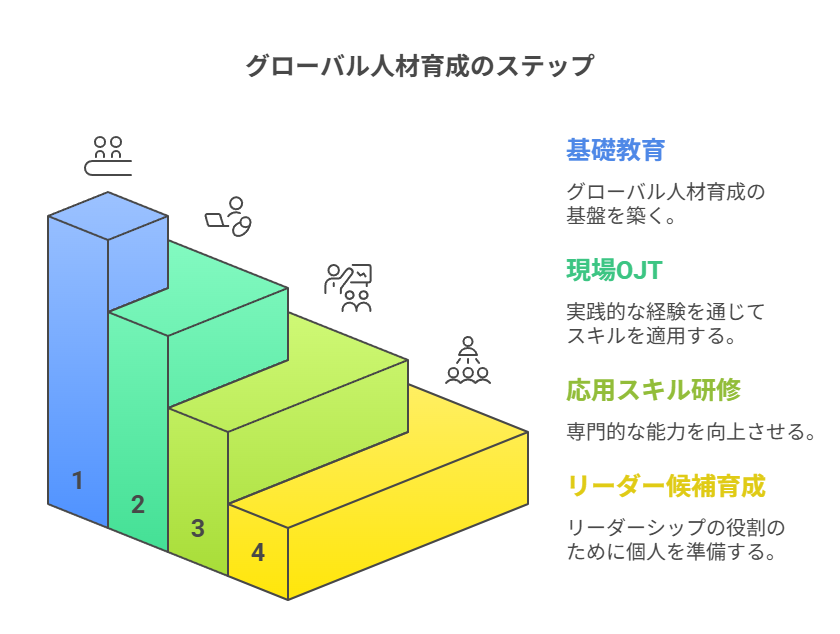

研修・OJT・メンター制度の組み合わせ方

研修と現場OJTを組み合わせる際は、習得段階に応じたステップ設計が重要です。

メンター制度を導入し、異文化ギャップを埋める対話の場を設けることも有効です。

キャリア支援による離職防止と定着化の実践例

フィクションの例として、ある飲食企業では、特定技能外国人のキャリア面談を年2回実施し、役割と給与体系を明確化しました。その結果、離職率が30%から10%に低下しました。

「キャリアを描ける環境」が定着の最大要因であることを示す好例です。

次では、中小企業が実際に直面する課題と解決策を整理します。

特定技能外国人を活かすマネジメント戦略

特定技能外国人の受け入れは、単なる労働力補充ではなく、多文化人材を中核戦力として育てる経営戦略の一部です。日本の人手不足を背景に2019年に創設された特定技能制度は、即戦力となる外国人が日本企業で安定的に働ける仕組みを整備しています。しかし、その真価を発揮するためには、単に制度を「使う」だけでなく、マネジメントの中で「活かす」ことが不可欠です。

ここでは、特定技能外国人の受け入れを成功に導く4つの視点を解説します。

評価・キャリア支援を取り入れた制度運用

特定技能制度では、分野ごとに設定された技能測定試験や日本語能力要件を満たすことが前提です。そのため、企業は「採用後の成長と評価」を制度的に可視化し、本人の努力を正当に評価する仕組みを設ける必要があります。

例えば、技能レベルを客観的に測る「スキルマップ」を活用すれば、日々の業務進捗や成果を明確に把握できます。また、定期的な面談で「次にどの技能試験に挑戦するのか」「昇給・昇格の条件は何か」を話し合うことが、モチベーション維持につながります。

企業にとっても、評価制度の整備は離職防止に直結します。曖昧な評価や不透明な処遇は、外国人社員に不信感を与える最大の要因です。成長・評価・報酬を一貫して示すことで、安心して働ける環境が生まれ、長期定着が実現します。

さらに、評価データをキャリア支援に結びつけることで、「短期の戦力」から「将来のリーダー候補」へと育成の視点を広げることが可能です。

文化的背景を踏まえたコミュニケーション設計

特定技能外国人のマネジメントで最も重要なのは、文化的背景を尊重する姿勢です。国によって宗教・習慣・価値観が異なるため、日本的な職場文化をそのまま押しつけると誤解や摩擦が生じることがあります。

たとえば、イスラム教徒の社員には礼拝や食事制限があり、シフト調整や食堂メニューの配慮が必要です。また、東南アジア出身者の多くは「上司への遠慮」が強く、問題があっても報告をためらう傾向があります。これを理解しないまま厳しく指導すると、萎縮や離職を招きかねません。

そのため、企業側は以下のような取り組みを行うと効果的です。

- 通訳・翻訳支援の仕組みを設け、誤解を防ぎながら情報を正確に伝える

- 生活サポート窓口を社内外に用意し、仕事以外の相談にも対応する

- 文化紹介の場を設け、日本人社員にも相互理解を促す

このような施策を通じて、「職場=安心して発言できる場所」という意識を根付かせることが、信頼関係の構築につながります。文化的多様性を尊重する姿勢は、組織全体の成熟度を高める要素でもあります。

支援機関・外部パートナーとの協働による安心運営

特定技能制度では、受け入れ企業に「登録支援機関との連携」または「自社での支援体制構築」が義務づけられています。特に中小企業では、採用から在留管理、生活支援、教育支援までを単独で行うことは容易ではありません。

そこで重要になるのが、信頼できる支援機関や外部パートナーとの協働です。登録支援機関と連携することで、以下のような支援を一元化できます。

- 在留資格申請・更新などの法的手続きサポート

- 住居・銀行口座・通信環境などの生活インフラ整備

- 定期的な面談・相談対応による定着フォロー

- 教育・日本語学習支援やメンタルケア体制の整備

オープンケア協同組合では、企業と外国人双方の定着を支える伴走型支援を実施しています。単なる制度代行ではなく、現場課題の分析や社員教育まで踏み込むことで、企業の負担軽減と安定運営の両立を支援します。

このように、支援機関を「外注先」ではなく「共に育成を担うパートナー」として位置づけることが、特定技能雇用の成功を左右します。

特定技能制度を活かした長期的な人材育成計画

特定技能外国人を「短期雇用の補充要員」として扱うと、採用・教育・離職のサイクルが固定化し、組織力が育ちません。長期的な視点に立ち、教育投資としての人材育成計画を描くことが重要です。

たとえば、技能実習2号修了者を特定技能1号として受け入れ、さらにリーダー職へ昇格できるキャリアルートを設計することで、本人の成長意欲を高められます。また、特定技能2号への移行を見据えた人材設計を行えば、企業にとっても安定的な戦力確保が可能です。

育成計画を策定する際は、以下の3つの視点を意識しましょう。

- 業務スキル:作業マニュアル化と評価基準の整備

- 日本語・文化理解:教育プログラムによる段階的な支援

- キャリア形成:中長期的な役割・昇進ステップの明確化

このような取り組みを継続することで、外国人社員は「働く場所」ではなく「成長できる場所」として企業を認識します。結果的に、企業文化の担い手としての外国人リーダー層を育成でき、組織全体の国際対応力が強化されます。

特定技能制度を単なる制度利用で終わらせず、企業文化と人材育成を結びつけることが、真の多文化共生経営への第一歩です。

まとめ:文化を超えて「人」を活かす経営へ

グローバル人材マネジメントの本質は、国籍を超えて「人」を公平に評価し、成長機会を提供する仕組みを作ることです。

日本企業は今後、評価・育成・キャリア支援を一体的に整え、文化の多様性を強みに変える経営を目指す必要があります。

特定技能外国人を含む多文化組織づくりは、企業の持続可能性と社会的価値の両立を実現する第一歩です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/