特定技能外国人として日本で働く場合、「家族と一緒に暮らしたい」という希望を持つ方も少なくありません。しかし、特定技能制度では家族帯同が常に認められるわけではなく、在留資格の種類や条件によって大きく異なります。この記事では、「家族滞在は可能か?」という疑問に対して、制度上の可否・ビザ申請の流れ・企業側が行うべき支援までをわかりやすく解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

特定技能で家族帯同はできる?制度の基本と現状を解説

特定技能1号は原則「単身」での在留

特定技能制度には「1号」と「2号」の2つの在留資格がありますが、特定技能1号では家族の帯同は原則として認められていません。制度上、1号は短期的な人材確保のために設けられたものであり、「即戦力となる労働力」を目的としているため、家族帯同を伴う中長期滞在を想定していないのが現状です。

ただし、例えば留学生の配偶者や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

特定技能2号は家族帯同が認められる

一方、特定技能2号は家族帯同が正式に認められている在留資格です。対象は配偶者および未成年の子どもであり、在留資格「家族滞在」または「定住者」としての在留が可能です。2号は熟練技能を有し、かつ長期的な就労を見込める外国人が対象のため、生活基盤を日本に築くことが前提とされています。

現在(2025年時点)、特定技能2号の対象分野は「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「農業」「飲食料品製造業」「宿泊」など一部の業種に限定されており、制度の運用が進む中で拡大が期待されています。

家族滞在の在留資格との関係性

家族を帯同する際には、「家族滞在」の在留資格が用いられます。これは、就労ビザなどの在留資格を持つ外国人の扶養家族に認められる在留資格で、働くことは原則不可ですが、資格外活動許可を取得することで一定の就労は可能です。

特定技能2号を持つ外国人が、法務省の定める要件を満たしたうえで「家族滞在ビザ」を申請すれば、配偶者や子どもの帯同が許可される可能性があります。

制度の背景と今後の議論

特定技能制度の設計当初、政府は「安価な労働力の流入」への懸念や、「日本人との生活格差」を懸念し、家族帯同を1号では認めないと明言していました。

しかし、少子高齢化や人手不足の深刻化、そして外国人労働者の定着支援の必要性から、近年では**「家族と一緒に暮らせる環境の整備」**が制度の持続性を左右する要素とされつつあります。現時点では1号の帯同不可という立場が維持されていますが、将来的な制度改正の可能性も視野に入れておく必要があります。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

特定技能2号で家族滞在するための主な条件

配偶者・子どもの範囲と要件

特定技能2号における家族帯同は、配偶者(法律上の婚姻関係にある者)および扶養を必要とする未成年の子どもにおいて家族滞在ビザの取得が可能になります。

また、配偶者・子どもが日本に入国する際には、身元保証人となる労働者本人が「安定的かつ継続的な収入」を有している必要があります。この要件は在留資格「家族滞在」を取得する際の審査基準として重要視されます。

生活維持能力(収入・住居)の証明

日本で家族を扶養するために十分な収入があることが前提となります。具体的な金額は明示されていませんが、一般的には生活保護レベルを上回る水準とされています。加えて、賃貸契約書などで「家族が同居可能な住居」が確保されていることも求められます。

企業が家族帯同を支援する場合、住居の手配や費用の補助などが行われるケースもありますが、原則として労働者本人の経済力が重視されます。

同居義務と日本での生活基盤

家族帯同が認められた場合、実際に同居し、安定した生活を営むことが期待されます。別居や長期間の不在がある場合には、「家族滞在」の在留資格更新が難しくなる可能性があります。特に子どもが日本の学校に通うケースでは、教育環境や地域との関係性も評価されます。

そのため、企業や支援機関が生活支援体制を整備しておくことが、家族帯同の実現につながります。

在留資格認定証明書の取得が必要

家族を呼び寄せる際は、まず日本側で「在留資格認定証明書交付申請」を行い、入国管理局から交付された証明書をもとに、現地大使館でビザを申請する流れとなります。これは単なるビザ申請ではなく、在留資格審査と入国審査を兼ねた重要なステップです。

この証明書を取得するには、家族関係を証明する書類(婚姻証明書・出生証明書)、収入証明、住民票など多岐にわたる資料の提出が必要です。審査には通常1〜3か月程度かかるとされており、計画的な準備が不可欠です。

家族滞在ビザの申請手順と必要書類

申請の流れとスケジュール

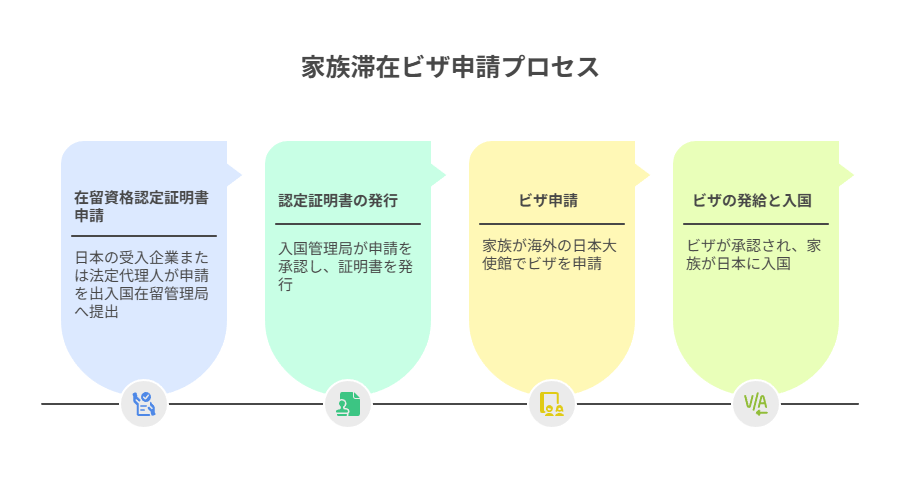

家族滞在ビザを取得するには、まず日本国内で「在留資格認定証明書」を申請・取得し、それを使って海外の日本大使館・領事館でビザを申請する必要があります。手順は以下の通りです。

- 日本側(受入企業または法定代理人)による在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理局)

- 認定証明書が発行される(審査期間:約1〜3か月)

- 海外の日本大使館で家族がビザ申請(審査期間:約1週間〜2週間)

- ビザ発給後、日本に入国・在留カード発行

申請には時間がかかるため、できるだけ早めの準備・相談が重要です。

必要書類一覧(提出時の注意点)

在留資格認定証明書交付申請にあたっては、以下の書類を提出する必要があります。

- 在留資格認定証明書交付申請書(フォーマット指定あり)

- 戸籍謄本または婚姻証明書(日本語訳付き)

- 出生証明書(子ども帯同の場合、日本語訳付き)

- 特定技能2号本人の在留カード・パスポートの写し

- 住民票(世帯全員記載)

- 雇用契約書・収入証明書(課税証明書、源泉徴収票など)

- 同居予定の住宅に関する書類(賃貸契約書など)

書類はすべて日本語または日本語訳付きで提出する必要があり、翻訳文の正確性も審査に影響します。

翻訳・公証の注意点

外国語の書類を提出する場合、日本語訳の添付が必須です。自分で翻訳しても構いませんが、専門用語が多い場合は行政書士や翻訳会社への依頼をおすすめします。さらに一部の国では、翻訳文の「公証」や「外務省認証」が必要になることもあります。

ご参考:翻訳会社料金【英語→日本語(原文1ワード 約20円程)、中国語(簡体字・繁体字)→日本語(原文1文字 約13円程)】

翻訳ミスや不備があると、審査が遅延したり不許可になるリスクもあるため、翻訳品質と形式面の正確さは極めて重要です。

申請者が注意すべきポイント

申請者本人が日本国内にいる場合は、出入国在留管理局への書類提出を自ら行えますが、不慣れな方は行政書士に依頼することで手続きの正確性と効率が高まります。また、申請に際しては次のような点に注意してください。

- 提出書類の内容と実際の生活実態が一致していること

- 虚偽申請・収入過少申告などは即不許可の対象となること

- 家族帯同後の生活支援計画(子どもの教育、健康保険など)を明確にしておくこと

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

企業ができる家族滞在支援のポイント

住居の確保と住環境の整備

特定技能外国人の家族帯同において、企業が担うべき最も重要な支援の一つが住居の確保です。住民票や賃貸契約などの手続きが複雑になりがちな外国人にとって、企業があらかじめ家族向け住居を用意しておくことで、スムーズな生活開始が可能になります。

また、家族向け物件は単身用と異なり、間取りや学校区などの配慮も必要です。生活用品やインフラ整備(家電、Wi-Fi、冷暖房など)に関しても、家族が安心して生活を始められるよう支援を行うことが望ましいです。

行政手続きや通訳支援

家族帯同に伴って必要となる各種行政手続き(転入届、国民健康保険、子どもの就学手続きなど)は、言語や制度の違いにより外国人にとってハードルが高いです。企業が同行や通訳、書類準備をサポートすることで、本人や家族の不安軽減につながります。

特にお子さんがいる場合には、学校との連携や地域の教育資源の紹介など、地域ぐるみのサポート体制を意識した取り組みが大切です。

日本語学習・地域生活のサポート

配偶者や子どもが地域社会で孤立しないためには、日本語学習機会の提供と地域との接点作りが重要です。自治体が運営する日本語教室の情報提供や、地域の交流イベントの紹介などを通じて、日本での生活適応を促進できます。

また、企業内でのオリエンテーションや、家族向けの生活ガイドブック配布なども有効です。「生活の困りごとを相談できる窓口がある」という安心感が、定着率向上にもつながります。

支援体制を整えるメリットと注意点

企業にとって家族滞在支援は、単なる福利厚生ではありません。特定技能人材の定着率を高め、長期的な雇用維持を可能にするための重要な取り組みです。家族が安心して生活できる環境を提供することで、本人の就労意欲や企業への信頼も高まります。

ただし、企業がすべての責任を負うのではなく、登録支援機関や専門家と連携しながら実施することがおすすめです。支援体制の整備にはコストも伴うため、自社のリソースに応じた計画設計が求められます。

家族帯同におけるよくある失敗と注意点

要件を満たしていない状態で申請してしまう

家族帯同の要件を十分に理解せず、特定技能1号の段階で申請してしまうケースは少なくありません。すでに解説したように、家族滞在が可能なのは「特定技能2号」の在留資格を持つ場合に限られます。

制度上、特定技能1号では原則として配偶者や子どもの帯同は認められていません。制度を誤解したまま申請すると、不許可となるだけでなく本人の信用にも影響を与えるため、事前に専門家へ相談することが重要です。但し例外として、留学生の配偶者や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

必要書類の不備・翻訳ミス

提出書類の中でも特に多いのが、翻訳文の不備や翻訳者情報の未記載による再提出です。戸籍謄本や出生証明書は原本とともに正確な日本語訳が必要で、形式面のミスや記載漏れも審査に影響します。

また、翻訳文の信頼性を高めるためには、翻訳者の署名や連絡先、日付などを明記することが推奨されます。不備の修正には時間がかかるため、初回提出時に十分なチェックを行うことが肝心です。

生活費の見通しが甘かったことによるトラブル

家族帯同後の生活費、子どもの教育費、医療費など、想定以上の出費が発生して生活が困窮するケースも見られます。特に単身向けの給与で雇用契約を結んでいる場合、生活維持が難しくなる恐れがあります。

企業としても、本人の生活基盤が安定してこそ就労のパフォーマンスが発揮されるという観点から、受入前に生活設計のアドバイスや予算シミュレーションを共有することが望ましいです。

企業と支援機関の連携不足

家族滞在の手続きは法務省、出入国在留管理局、自治体など複数の機関にまたがるため、登録支援機関との情報共有や役割分担が不十分だとトラブルのもとになります。

支援機関に任せきりにせず、企業側もどの範囲まで支援が必要か、責任の所在を明確にすることが大切です。事前に支援内容を書面化し、両者で確認しておくことで後々の認識ズレを防げます。

まとめ

特定技能制度のもとで家族と日本で生活するには、「特定技能2号」の在留資格を取得することが基本条件となります。配偶者や子どもと共に安心して暮らすには、制度理解に加え、的確なビザ申請と企業の支援体制が欠かせません。

企業側としては、家族滞在を認めることで特定技能人材の定着率や満足度を高められる一方、住環境整備や行政手続きへの支援など、責任の一端を担うことにもなります。しかし、これらを適切に行うことで、労働力の安定確保だけでなく、企業としての信頼性向上や国際的な人材活用の実績にもつながるでしょう。

特定技能外国人とその家族が、日本で安心して暮らせる環境を整えることは、人材戦略としても企業成長に直結する重要な投資です。制度の枠組みを理解し、現実的な支援を重ねることで、企業・外国人・地域が共に発展できる未来が広がります。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/