慢性的な人手不足を背景に、外国人材の採用を検討する企業が増えています。中でも「特定技能」制度は、即戦力となる外国人を雇用できる有力な選択肢として注目されています。しかし、制度を活用するには企業側にも一定の要件や支援体制の整備が求められます。本記事では、特定技能外国人を受け入れるための基本的な要件から注意点までを、初めて導入を検討する企業にもわかりやすく解説します。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

特定技能制度とは?企業が外国人を受け入れられる仕組み

特定技能制度の概要と16の対象分野

特定技能制度とは、一定の専門性・技能を持つ外国人を対象に、日本国内の深刻な人手不足分野での就労を可能にする在留資格制度です。2019年に創設され、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。

この制度で認められている「特定技能1号」は、以下の16分野に限定されています。

- 介護

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 自動車運送業

- 鉄道

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 林業

- 木材産業

これらの分野で、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人であれば「特定技能1号」として就労が可能となります。

特定技能の制度概要については「特定技能で人材不足を解消できる?制度概要と活用方法を徹底解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。

技能実習制度との違いと制度移行の流れ

特定技能制度は、技能実習制度とは大きく異なります。以下のように、目的や在留の考え方に明確な違いがあります。

【特定技能と技能実習制度の違いと移行のポイント】

|

比較項目 |

技能実習制度 |

特定技能制度 |

|

目的 |

技能移転 |

労働力確保 |

|

雇用関係 |

実習契約 |

雇用契約に基づく労働者 |

|

在留期間 |

原則3年(最大5年) |

最長5年(1号)+更新制 |

|

移行要件 |

実習2号修了で移行可 |

試験合格または実習修了 |

技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験や日本語試験を免除され、スムーズに特定技能1号へ移行できます。これにより、企業側も育成した人材を継続的に雇用しやすくなります。

制度導入の背景と企業ニーズ

特定技能制度は、日本政府が国内の労働力不足を補うために打ち出した現実的な制度です。特に建設、外食、宿泊といったサービス業では、国内人材だけでは労働力の確保が困難な状況が続いており、外国人材の活用は避けられないテーマとなっています。

企業側にとっては、特定技能人材の採用によって以下のような利点が得られます。

- 若く意欲の高い労働力の確保

- 中長期での人材定着が期待できる

- 業務に必要な日本語力・技能を備えている

こうしたニーズに応える制度として、特定技能制度は急速に浸透しつつあります。

特定技能外国人の在留資格と雇用形態

特定技能外国人は、日本で就労するために「特定技能1号」または「特定技能2号」の在留資格を取得します。現時点で多くの外国人が該当するのは「特定技能1号」で、在留期間は1年ごとの更新制で最長5年となります。

雇用形態は、一般の日本人労働者と同様に「雇用契約」に基づきます。派遣契約や請負契約は原則として認められておらず、直接雇用が必須です。

また、外国人が安心して働けるよう、企業には住居や生活支援、業務外の相談対応などの支援義務も課されています。この支援は自社で行うか、登録支援機関に委託することができます。

特定技能の在留期間については「特定技能の在留期間は何年?1号・2号の違いと更新ルールをわかりやすく解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

企業が満たすべき特定技能外国人の受け入れ要件

特定技能外国人を雇用するには、企業側にも明確な受け入れ要件があります。ただ「人手が足りないから雇う」というだけでは制度の適用は認められません。ここでは、企業が必ず押さえるべき5つの法的・制度的な条件を解説します。

雇用契約の適正締結と就労条件の明示

まず大前提として、外国人と「雇用契約」を適正に締結していることが求められます。契約内容には就労場所・業務内容・賃金・労働時間・休日などを明確に記載し、書面で交付する必要があります。

特に注意すべき点は、日本語が不自由な外国人労働者に対して「母国語または理解できる言語」で契約内容を説明し、内容に同意したうえで署名を得ることです。これを怠ると、入管から「不適正雇用」とみなされ、在留資格の認定が下りない可能性があります。

日本人と同等の報酬水準の確保

特定技能外国人に対して支払う賃金は、日本人と同等以上であることが原則です。これは、外国人労働者の人権保護と雇用の公正性を担保するために設けられている重要な要件です。

賃金に関しては、以下のようなチェックポイントがあります。

- 同職種・同等の経験を有する日本人と比較して差異がないか

- 基本給のほか、残業手当・深夜手当・通勤手当などの制度が整備されているか

- 一律の低賃金で雇用していないか

行政機関は、これらの観点から契約書や賃金台帳を審査します。明らかに相場より低い水準では不認可となる場合もあるため、十分に注意が必要です。

社会保険・労災保険への加入義務

企業は、特定技能外国人を正社員やパートタイマーとして雇用する場合、社会保険(健康保険・厚生年金)および労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務づけられています。

「外国人だから保険加入の対象外」といった誤解が未だにありますが、これは制度違反となります。厚生労働省や出入国在留管理庁も、保険未加入については厳格な姿勢を取っており、受け入れ企業の信用にも関わる問題です。

また、社会保険料は企業と本人の折半負担となるため、雇用計画の初期段階で費用見積もりをしておくことが重要です。

受け入れ対象となる業務と分野の適正性

外国人を受け入れる企業は、自社の業務内容が特定技能制度で認められた16分野に該当している必要があります。たとえば、飲食料品製造業として受け入れるなら、清涼飲料の製造や加工業務などが該当しますが、倉庫内作業や配送といった業務は対象外となるケースがあります。

また、業務内容が制度趣旨に沿った「専門性・技能を要する作業」であることも必須です。単純作業の比重が高いと判断されれば、受け入れは認められません。

ハラスメント防止・安全配慮義務

特定技能外国人が安全かつ安心して働ける職場環境の整備も、受け入れ要件のひとつです。特に、文化的背景や言語の違いによるトラブルを未然に防ぐために、以下のような体制整備が求められます。

- ハラスメント対策の就業規則明文化

- 安全衛生教育の多言語対応

- 相談窓口の設置と定期的なヒアリング体制

- 差別的対応の未然防止の啓発活動

これらは単なる形式ではなく、実効性のある措置が取られているかが審査のポイントとなります。

支援体制の整備で変わる制度適用のハードル

特定技能制度を活用するためには、単に労働力として受け入れるだけでなく、外国人労働者が日本社会や職場に円滑に適応できるように「支援体制の整備」が不可欠です。この体制が整っていないと、制度の利用そのものが認められない場合もあります。

生活支援項目の義務化と支援内容の具体例

企業または登録支援機関は、特定技能外国人に対して義務的支援を提供しなければなりません。これには生活・労働・社会適応の3側面が含まれ、以下のような支援が必要です。

- 住居の確保・生活用品の案内

- 銀行口座の開設支援

- 医療機関の案内

- 交通ルールや防災の情報提供

- 入国時の空港送迎や各種手続きの同行

これらの支援内容は、外国人が孤立せず安心して生活できるかどうかを左右します。なお、支援内容の詳細と実施状況は出入国在留管理庁によって確認されるため、記録と報告が必須です。

登録支援機関の活用による効率化

企業単独で全支援項目を実施することも可能ですが、実務負担やノウハウ不足が課題となるケースが多く見られます。そのため、多くの企業では「登録支援機関」の活用が一般的です。

登録支援機関は、国に登録された専門支援事業者であり、特定技能外国人の生活支援・定着支援を委託可能です。これにより、企業は本業に集中しつつ、制度要件もクリアできるメリットがあります。

ただし、支援機関の質はまちまちのため、以下の点を確認して選定する必要があります。

- 支援実績や対応可能な言語

- 在籍スタッフの専門性

- 報告・連絡体制の明確さ

- 緊急時対応のフロー整備

日本語学習支援の重要性

制度上、日本語教育は義務支援項目ではありませんが、実務上は極めて重要な支援項目とされています。日本語が十分に通じない職場では、業務指示の誤解や安全事故、職場内トラブルが起こるリスクが高くなります。

特に建設・外食・宿泊業など接客やチーム作業が必要な業種では、日本語力の向上が外国人本人と職場双方のストレス軽減につながります。教育支援の一例としては次のような取り組みが有効です。

- オンライン日本語講座の受講支援

- 日本語検定(JLPT)受験の費用補助

- 社内OJTでの言語サポート体制

オープンケア協同組合でも、入国前からの日本語教育を重視しており、高い定着率につながっている実例もあります。

地域社会との共生を視野に入れた支援設計

特定技能外国人の生活は、就労だけでなく地域社会での共生にも影響を受けます。受け入れ企業が地域との連携や理解促進を意識することが、長期的な雇用と定着につながります。

- 近隣住民とのトラブル防止に向けた地域説明会

- 地元行政やNPOとの協力体制の構築

- 多文化共生イベントや日本文化体験機会の提供

こうした取り組みを通じて、外国人が「働きやすい」「住みやすい」と感じる環境を整えることが、結果的に企業にとっても大きな利益となります。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

特定技能外国人の受け入れ時に注意すべきリスクと回避策

特定技能外国人の受け入れは、制度的なルールと実務運用の両面で厳格な対応が求められます。不備があると在留資格が認められないだけでなく、企業の信用や外国人本人の生活に大きな影響を及ぼします。ここでは制度運用において企業が直面しやすい4つのリスクとその対策を解説します。

書類不備・手続き遅延による在留許可不交付

受け入れ申請では、雇用契約書、支援計画書、業務内容説明書など、多数の書類を正確に揃える必要があります。書類の記載ミスや抜け漏れがあると、在留資格認定証明書が交付されず、入国できない事態に陥ります。

また、審査には数週間から1か月以上かかることもあり、スケジュール管理も重要です。とくに繁忙期や複数人の同時申請時は、事前準備の不備が申請全体の遅延につながります。

対策としては、以下のポイントが挙げられます。

- 申請書類は必ずダブルチェックを実施

- 受け入れ予定日から逆算して2か月以上の余裕をもって準備

- 必要に応じて専門の支援機関や行政書士に確認依頼

支援義務違反による指導・処分の可能性

登録支援機関に支援を委託していたとしても、最終的な責任は企業側にあります。たとえば、支援内容が形骸化していたり、記録が不備だった場合、出入国在留管理庁から改善命令が出される可能性があります。

重大な違反があった場合は、特定技能の受け入れ停止措置や、企業名の公表といった処分を受ける可能性もあります。

支援体制が「整備されているかどうか」ではなく、「継続的に実施されているかどうか」が問われる点に注意が必要です。

不十分な労働条件整備による離職リスク

外国人労働者が職場を離れる理由として、労働条件の不一致や職場での孤立が挙げられます。とくに、「話が違った」「給料が想定より低かった」「休日が取れない」などのトラブルは、外国人にとって大きなストレスとなり、早期離職につながります。

雇用契約の内容や就業ルールは、労働者の母国語を併記した説明資料を用意し、入国前にしっかり説明しておくことが基本です。口頭だけの説明や、翻訳精度の低い書類では誤解が生じる恐れがあります。

近隣住民や地域社会との摩擦

受け入れ企業が直接的に関与しない領域であっても、外国人労働者の生活マナーや文化的な違いにより、地域住民との間でトラブルが発生するケースがあります。特にゴミ出しルールや夜間の騒音など、日常生活に関わるトラブルには注意する必要があります。

このようなトラブルが続くと、地域住民からのイメージダウンにつながり、企業の評判にも影響します。

予防的対策として、以下の対応が有効です。

- 入居前に地域ルールやマナーについてオリエンテーションを実施

- 地域住民と接点をもつ機会(地域清掃活動への参加など)を設ける

- 必要に応じて自治体や地域NPOとの連携を構築

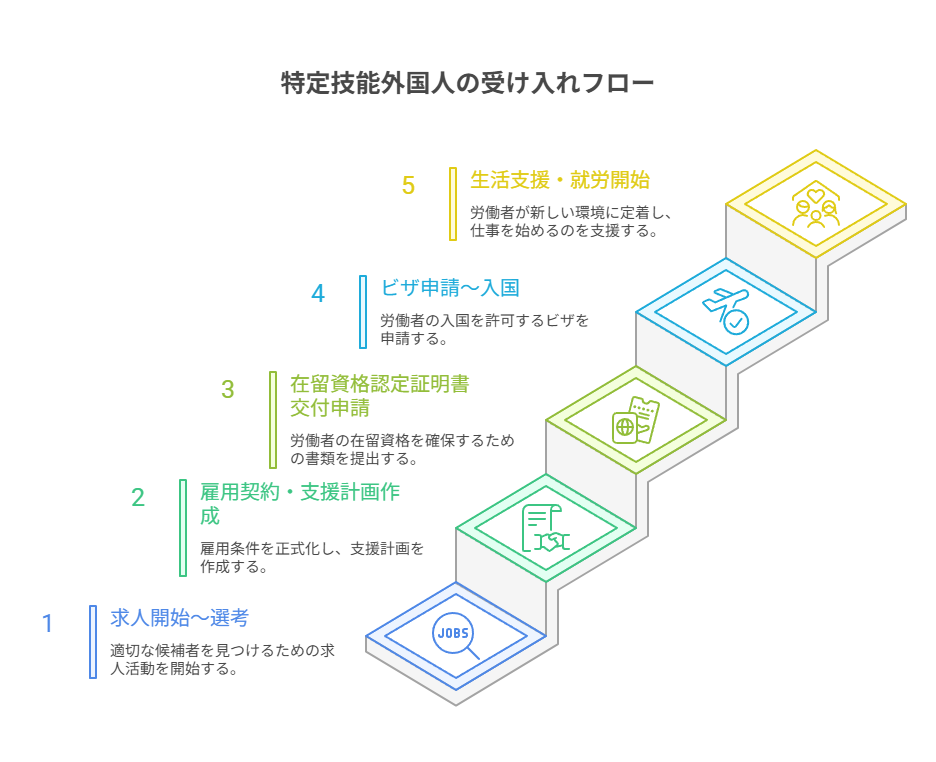

申請から特定技能外国人受け入れまでの流れと必要書類

特定技能外国人を受け入れるには、求人活動から在留資格の取得、来日前後の受け入れ準備まで、段階ごとに多数の手続きが必要です。本章では、全体の流れをステップ別に整理し、必要書類も明確に解説します。

求人開始から面接・内定までの準備プロセス

まず企業は、受け入れ可能な「特定技能1号の16分野」に該当する業務かを確認した上で、求人活動をスタートします。日本国内の在留外国人、または海外の候補者(送り出し機関経由)への求人展開が可能です。

Zoomなどを活用したオンライン面談が主流となっており、業務理解やマッチング精度の向上に寄与しています。面接・内定後には、雇用契約書と支援計画を作成し、次のステップへ進みます。

必要書類と提出先の一覧

在留資格認定証明書交付申請において、以下の主な書類が求められます。

- 雇用契約書(日本語・母国語併記)

- 支援計画書

- 受入企業の概要説明書

- 従事する業務内容説明書

- 登録支援機関との委託契約書(委託する場合)

- 日本語試験・技能試験の合格証明書

- 本人の履歴書・パスポートコピー

これらは「出入国在留管理庁」への提出が必要であり、管轄の地方出入国在留管理局を通じて申請します。

在留資格申請と認定証明書の取得

書類審査には通常1〜2か月かかります。無事に認定証明書が交付されたら、それを海外にいる外国人本人に郵送し、本人が日本大使館または領事館でビザ申請を行います。

ビザが発給されたら、航空券の手配を含む来日準備に移行します。来日前後では支援計画に沿って、住居の確保や地域生活に必要な情報提供などの支援を実施します。

来日前後の支援と受け入れ体制の確認

入国日には空港での送迎を行い、住居への案内・生活備品の準備などが必要です。初期段階での不安を軽減するため、地域ルールや労働条件の説明を丁寧に行うことが重要です。

また、就労開始後には定期的な面談や相談体制の確保が求められます。これらは支援計画に基づいて実施し、記録として保管しておく必要があります。

まとめ

特定技能外国人を受け入れるためには、企業として制度上の要件を正確に理解し、実務面でも整備すべき体制を構築する必要があります。法令で定められた業務内容に該当しているか、雇用契約の内容は適切か、支援計画は現実に即したものとなっているかなど、各プロセスで確認すべきポイントは多岐にわたります。

さらに、形式的な条件を満たすだけではなく、文化や言語の壁を越えたサポート体制や、働きやすい職場環境づくりも求められます。これらの取り組みが、外国人材の定着と企業成長の両方に寄与します。

受け入れの準備や制度対応に不安がある場合は、専門知識を持つ登録支援機関や監理団体への相談が早道です。オープンケア協同組合でも、企業の状況に合わせた最適な受け入れプランをご案内しています。

まずはお気軽にご相談ください。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/