「特定技能では何年働けるの?」という疑問は、外国人雇用を検討する企業にとって非常に重要なポイントです。この記事では、特定技能1号・2号それぞれの在留期間の上限や更新・延長の仕組み、制度間の移行などについてわかりやすく解説。受け入れ企業として押さえておきたい実務知識も網羅的にご紹介いたします。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

特定技能は何年働ける?在留期間の全体像と更新ルール

特定技能1号の在留期間と更新の仕組み

特定技能1号の在留期間は最長5年間と定められています。1回の在留期間は6か月、1年、または1年6か月のいずれかで許可され、必要に応じて更新申請を行うことで通算5年まで延長が可能です。

ただし、この5年間という期間は**「同一の分野かつ職種における通算期間」**としてカウントされます。たとえば外食業で働き始めた外国人が、途中で他分野(例:宿泊)へ変更した場合、その変更が認められれば在留期間のカウントがリセットされます。

更新には、就労状況や生活支援状況が適正であること、日本語能力や技能試験の再受験が不要なこと、雇用契約が継続していることなどが条件となります。また、更新手続きは在留期間の満了約3か月前から開始できるため、企業側は早めの対応が必要です。

特定技能2号の在留期間は無期限?その特徴とは

特定技能2号は「熟練した技能を有する人材」に対して付与される在留資格で、在留期間に明確な上限はなく、更新により事実上の長期滞在が可能です。1回の在留許可は3年・1年・6か月から選ばれ、何度でも更新が可能です。

さらに、特定技能2号では配偶者や子どもの帯同が認められるほか、将来的に永住許可の申請も視野に入れられるため、本人にとっても大きなメリットがあります。

ただし、2025年7月時点で特定技能2号が認められている分野は限られており、「建設」「造船・舶用工業」など一部分野のみに限定されています。2号移行を見据える場合は、分野と制度の最新動向に注意が必要です。

特定技能の家族滞在については「特定技能で家族滞在はできる?ビザの条件・申請手順をわかりやすく解説」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。

在留期間は「通算」でカウントされる

特定技能1号での在留期間は分野・職種が同一であれば通算で最大5年まで働けます。たとえば1年目にビルクリーニング分野で1年間働き、帰国後に再度同じ分野・職種で来日した場合、再開後の期間も通算対象となります。

つまり、「一時帰国=在留期間リセット」ではない点に注意が必要です。制度上、過去の在留記録が保持されるため、計画的な雇用戦略が重要となります。

更新と変更の違いとは?制度理解のポイント

「更新」は同一企業または同一分野で在留期間を延長する手続きであり、必要書類を揃えて入管に申請すれば原則的に許可されやすいとされています。

一方で「変更」は、職種の大幅な変更、雇用主の変更などが含まれる場合に必要となる手続きです。変更の場合、新たに在留資格を審査されるため、審査期間が長引いたり、不許可となる可能性もゼロではありません。

そのため、企業が安定的に外国人を雇用し続けるには、「更新」によって継続雇用する方が制度上も実務上も安定しています。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

特定技能1号・2号の制度比較【違いがわかる3つの視点】

在留期間と更新ルールの違い

特定技能1号は通算で最大5年までの在留が認められており、それ以降の延長はできません。これは「労働力確保」のために導入された在留資格として、一定期間でのスキル向上と人材循環を促す目的があるからです。

一方、特定技能2号は「熟練した技能を持つ人材」として認められた外国人が取得でき、更新を繰り返すことで長期的な在留が可能です。原則的に在留期間に制限がなく、更新回数にも制限は設けられていません。永住申請の前提条件となる「在留年数」も満たせる可能性があるため、キャリア継続に適しています。

家族帯同・永住可能性の違い

特定技能1号では、家族(配偶者・子ども)の帯同は原則認められていません。 また、在留期間の制限があるため永住権取得にもつながりません。

これに対し、特定技能2号では家族帯同が可能であり、日本での安定した生活基盤を築くことができます。さらに、永住権の申請も視野に入れられるため、本人のモチベーションや企業への定着率にも良い影響が期待されます。

対象分野の違いと今後の展望

2025年7月時点で、特定技能1号の対象は16分野とされています。

- 介護

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 自動車運送業

- 鉄道

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 林業

- 木材産業

一方、特定技能2号が認められているのは「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」など、一部の分野に限られます。ただし今後、対象分野の拡大が検討されており、中長期的にはより多くの分野で2号への移行が可能になると予想されています。

特定技能の対象分野については「特定技能の職種が拡大!新たに追加された4分野含む16分野の要件など詳細を解説!」にて詳しく解説していますので合わせてご確認下さい。

制度比較早見表

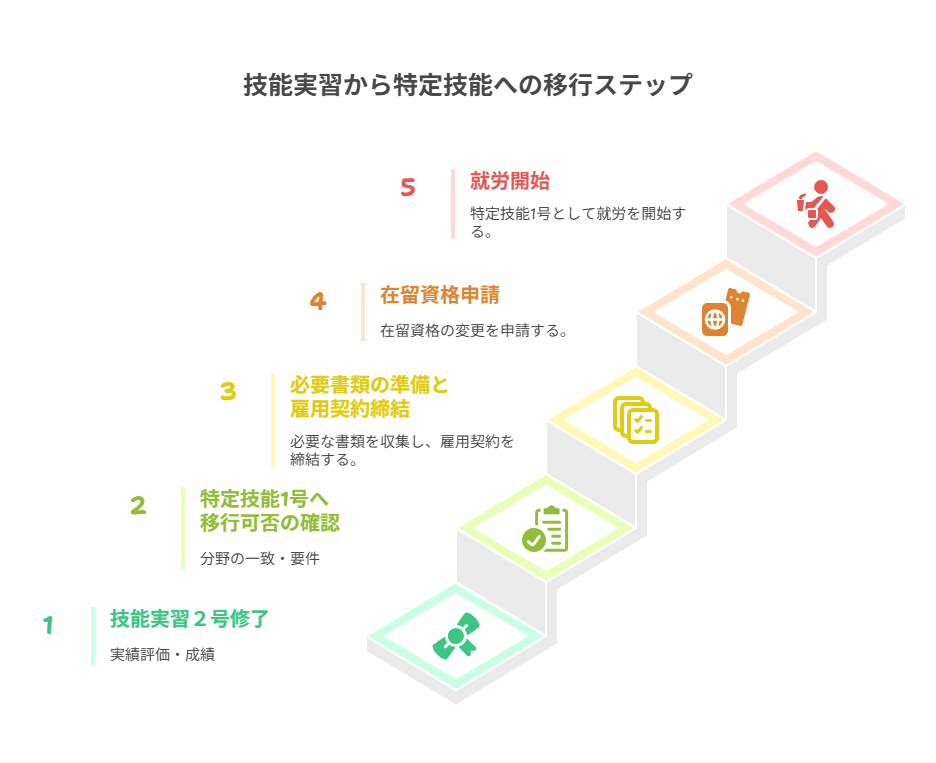

技能実習から特定技能への移行で在留年数はどうなる?

技能実習から移行する際の在留期間カウント

技能実習制度から特定技能制度への移行を検討する際に多くの企業が気にするのが、「在留期間のカウント方法」です。

結論として、技能実習と特定技能は別制度のため、在留期間は通算されません。

たとえば、技能実習2号を3年間修了し、その後に特定技能1号へ移行した場合、特定技能1号としての在留期間は新たに最長5年まで認められます。

ただし、技能実習と特定技能を合わせると8年以上の長期滞在となるケースもあるため、本人のキャリア設計や企業の雇用計画に影響する点には注意が必要です。

試験免除の条件と注意点

技能実習2号を「良好に修了」している場合、分野ごとの技能測定試験および日本語試験が免除され、特定技能1号への移行がスムーズになります。

ただし、免除が適用されるには以下の条件が必要です。

- 技能実習2号を計画どおりに修了していること

- 評価書など必要書類が整っていること

- 同一分野・職種内での移行であること

分野が異なる場合は試験が必要になるため、移行先の職種選定にも注意が必要です。

企業が押さえるべきタイミングと準備

企業が技能実習から特定技能への移行を想定する場合、早期の準備がカギになります。

具体的には

- 技能実習2号の終了時期から逆算し、在留資格変更手続きを計画

- 就労継続の意思確認と、本人とのマッチング

- 申請書類(評価書、雇用契約書、支援計画書など)の整備

- 登録支援機関との事前連携

在留資格変更には1~2ヶ月以上かかることもあるため、余裕をもったスケジュール管理が必要です。

制度移行の流れ

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

特定技能2号への移行と長期雇用の可能性【知っておきたい3つの条件】

特定技能2号に移行できる職種と現状

2025年6月時点で、特定技能2号に移行可能な分野は限られています。現在、以下の分野が対象です。

- 建設

- 造船・舶用工業

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業

飲食料品製造業や外食業のように、1号での採用が多い分野でも2号への移行が可能であるため、企業が中長期の雇用計画を立てる際には、これら全分野を対象に可能性を把握しておくことが重要です。又特定産業分野ごとに、在留資格の取得要件が異なります。

特定技能2号への移行条件

特定技能2号へ移行するには、以下のような条件を満たす必要があります。

- 所属分野における特定技能2号技能測定試験の合格

- 過去の勤務実績が安定していること(定着性や評価)

- 日本語能力要件の確認(職務内容に応じて)

さらに、特定技能1号の在留期限内に申請を行う必要があるため、企業は計画的に準備を進めることが求められます。

2号への移行で可能になること

特定技能2号への移行により、以下のようなメリットが生まれます。

- 在留期間に上限がなく、更新による長期雇用が可能

- 家族帯同が認められることで、定着率が向上

- 永住権取得への道が開け、外国人材のライフプランにも寄与

特に、建設分野などでは長期間の戦力確保ができるため、企業側にとっては計画的な人材育成や熟練労働力の確保が現実的になります。

制度変更への柔軟な対応が鍵

政府は今後、特定技能2号の対象分野拡大を視野に制度の見直しを進めています。すでに「飲食料品製造業」「外食業」などについても議論が始まっており、制度改正の動向を常にチェックすることが重要です。

オープンケア協同組合のように、制度改正に即応できる支援体制が整っているパートナーと連携することで、長期的な外国人雇用を安心して設計できます。

まとめ

特定技能制度は、日本での中長期的な就労を希望する外国人材と、慢性的な人手不足に悩む中小企業の双方にとって、現実的かつ制度的に整備された選択肢です。

本記事では、「特定技能は何年働けるのか?」という疑問に答えるため、特定技能1号と2号の在留年数の違いや、更新・通算・再入国のルールまで、段階的にわかりやすく解説しました。

特定技能1号は最大5年までの在留が可能であり、更新や再入国も条件を満たせば認められています。

また、対象分野に該当すれば特定技能2号への移行により、在留期間の上限がなくなり、長期雇用や家族帯同も可能となります。

ただし、分野や制度の改正動向によって対応が異なるため、専門的な支援機関と連携しながら計画的な受け入れを進めることが、制度を最大限に活かすカギとなります。

オープンケア協同組合では、制度対応から受け入れ支援までトータルでサポートしています。特定技能制度を活用した採用や、在留期間に関する具体的なご相談をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/