- 「特定技能でフィリピン人を採用したいけど、どんな手続きが必要なの?」

- 「DMWやMWO、OECってよく聞くけど、何をする機関なのか分からない」

- 「費用や申請の流れを具体的に知りたい」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

本記事では、特定技能制度を利用してフィリピン人を採用する際の流れを、DMW・MWO・OECなどの手続き、送り出し機関との連携方法、必要書類や費用の内訳まで詳しく解説します。

特に「初めて外国人採用を行う企業」や「フィリピン人材の受け入れを検討している担当者」の方に役立つ内容です。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

特定技能制度とフィリピン人採用の基本情報

特定技能制度とは?(在留資格と制度の目的)

特定技能制度は、2019年に日本政府が導入した在留資格制度で、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が就労できる仕組みです。制度の目的は、国内の労働力確保とともに、外国人が日本社会で安心して働ける環境を整えることにあります。

対象となる特定技能1号の分野は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16分野です。

この制度は、出入国在留管理庁が所管し、適正な在留・雇用管理を求めています。

フィリピン人が特定技能で注目される理由

フィリピン人は英語力が高く、対人コミュニケーションを重視する業務に適しています。特に宿泊、外食、介護など、外国人顧客対応やチームワークが求められる職場で評価されています。

また、フィリピン政府が海外就労を国家的な政策として支援しており、送り出し体制が整っている点も特徴です。DMW(Department of Migrant Workers)やMWO(Migrant Workers Office)による公式認定プロセスを経て、日本企業とのマッチングが行われるため、信頼性の高い採用が可能です。

このような背景から、フィリピン人の特定技能就労者数は年々増加しています。

フィリピン人の在留者数が増加している背景

出入国在留管理庁のデータによると、特定技能で在留するフィリピン人は着実に増加しています。その理由は主に3つです。

- フィリピン政府がDMW・MWOを通じた安全な送り出し制度を整備していること

- 日本がフィリピンと二国間協定を締結し、適正な雇用管理を徹底していること

- 英語を母語とするフィリピン人の接客力や適応力の高さが評価されていること

こうした環境整備により、日本企業にとっても安心して採用できる条件が整いつつあります。参照:特定技能在留外国人数の公表等

次に、特定技能でフィリピン人が多く活躍する分野を具体的に確認します。

特定技能でフィリピン人が多い主な就労分野

フィリピン人が多く就労している特定技能分野は、以下の通りです。

- 宿泊業(観光接客業務、客室整備、フロント対応など)

- 外食業(調理、接客、ホール業務)

- 介護分野(施設介護、通所介護)

- 建設分野(とび、土木、仕上げ工事など)

これらの分野では、特定技能外国人としての就労が認められており、雇用契約のもとで安定した労働環境が整備されています。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/

フィリピン人を特定技能で採用する手続きと流れ

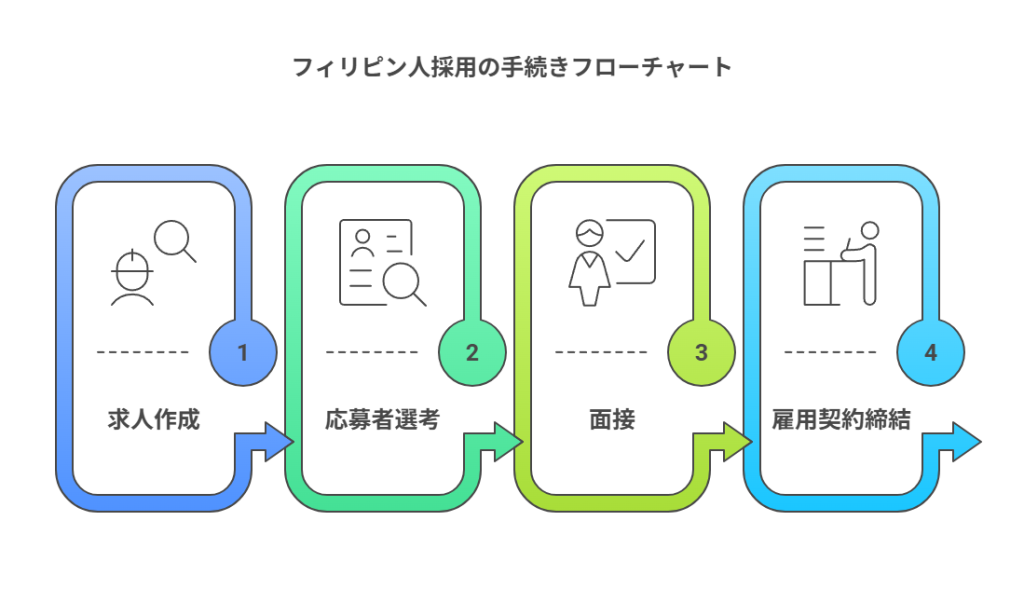

採用から入国までの全体の流れ

フィリピン人を特定技能で採用する際は、以下の流れに沿って手続きが進みます。

- 日本企業が特定技能外国人の受け入れを決定

- 登録支援機関または送り出し機関を通じて候補者を紹介

- 面接・雇用契約締結

- DMW・MWOによる雇用契約内容の確認と承認

- OEC(Overseas Employment Certificate)の発行

- 出入国在留管理庁への在留資格認定申請

- 在留資格認定証明書の交付後、本人が入国

次に、これらの手続きで重要な役割を担うDMW・MWO・OECの関係について解説します。

DMW・MWO・OECとは?各機関の役割と関係性

DMW(Department of Migrant Workers)は、フィリピン政府の海外労働者保護を管轄する機関です。

MWO(Migrant Workers Office)は、各国の在外公館内に設置され、現地での手続きや雇用契約の確認を行います。

OEC(Overseas Employment Certificate)は、MWO承認を経た労働者に発行される就労許可証であり、この証明書がなければフィリピン人は合法的に海外で働くことができません。

これらのプロセスを経ることで、日本側企業も安心して雇用契約を締結できます。次は、送り出し機関と企業の関係を見ていきましょう。

送り出し機関と日本側企業の連携方法

送り出し機関は、フィリピン国内での募集、選考、書類準備、渡航支援を担当します。一方、日本企業は、求人内容の提示、雇用契約書の作成、在留資格申請を行います。

両者の連携がうまく機能することで、手続きの遅延や書類不備のリスクを減らすことが可能です。信頼できる送り出し機関を選ぶことが採用成功の鍵となります。

この段階で最も注意が必要なのが、申請書類の準備です。次に、必要書類とその注意点を説明します。

採用・申請に必要な書類と注意点

必要書類には、雇用契約書、在留資格認定証明書交付申請書、業務内容の説明書、支援計画書などがあります。

書類の内容に不備があると、DMW・MWOの審査に時間がかかる場合があり、結果的にOECの発行が遅れるリスクがあります。

提出前に登録支援機関や監理団体に確認を依頼することで、スムーズな申請が可能です。

次に、採用時に企業が把握しておくべき費用の内容を見ていきましょう。

特定技能フィリピン人採用にかかる費用と支援制度

企業が負担する主な費用項目

フィリピン人採用にかかる費用には、在留資格申請費用、雇用契約書作成費用、登録支援機関への支援料、住居手配費用などがあります。

その他、渡航費や日本語教育支援費を負担するケースもあります。企業の負担範囲は契約内容や支援体制によって異なります。

採用コストを抑えるためのポイント

費用を抑えるには、登録支援機関をうまく活用することが有効です。支援機関が手続きを一括して行うことで、書類作成や申請代行にかかる手間とコストを削減できます。

また、複数の送り出し機関と比較し、透明性の高い契約を選ぶことも重要です。

登録支援機関を活用するメリット

登録支援機関を利用すると、入国手続き、生活支援、日本語教育、在留資格更新など、幅広い支援を受けられます。特に初めてフィリピン人を採用する企業にとっては、制度理解や行政対応の負担軽減につながります。

費用シミュレーションと相談先の選び方

採用費用は、登録支援機関や送り出し機関によって異なります。オープンケア協同組合では、企業の状況に応じた最適なプランを提案しています。具体的な費用について知りたい方は、ぜひお問い合わせください。

まとめ|フィリピン人採用を成功させるには

特定技能制度を通じたフィリピン人採用は、英語力と適応力を持つ人材を確保できる現実的な選択肢です。

DMW・MWO・OECを通じた正式な手続きを踏むことで、トラブルを防ぎ、安全で安定した雇用が実現します。

費用や書類準備など煩雑な部分は、登録支援機関の活用により大幅に軽減できます。

初めての採用でも、信頼できる支援体制を整えればスムーズに進めることが可能です。

オープンケア協同組合では、制度理解から手続き、定着支援まで一貫してサポートしています。

フィリピン人採用をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

オープンケア協同組合の3つの強み!

- 相談しても受入が内定するまでは完全無料

- 支援費月額9,800円で日本語能力試験N3レベル以上の優秀な人材をご紹介します

- 外国人雇用についてのあらゆるお悩みに対応

外国人材を採用したいが詳しいことがわかならい?まずはお気軽にご相談下さい!

\お客様相談センター(06-4708-6750)/